脳病態解析分野 松井研究室

松井 秀彰 教授

インタビュー

これまでのご経歴と、現在の研究内容についてお聞かせください。

元々、子供の頃から伝記などを読んで研究者になりたいと思っていました。特にアインシュタインのかっこよさや、フレミングのペニシリンの功績には感銘を受けました。ちなみに『JIN-仁-』も好きです。理学部と医学部のどちらに進むか悩んだ末、京都大学医学部に進学しました。ただ、大学の授業にはあまり興味が持てず、医学部卓球部での活動や、数学の塾講師のアルバイトに一生懸命でした。そのため、神経科学の試験には7回落第し、逆に神経学の難しさに魅力を感じるようになりました。基礎研究室も検討しましたが、NHKスペシャル『驚異の小宇宙 人体III 遺伝子・DNA』の影響もあり、最終的に京都大学神経内科に進むことに決めました。

京都大学病院で1年、住友病院で4年勤務し、そこで出会った患者さんたちの影響で、神経難病、特にパーキンソン病に関心を持つようになりました。住友病院勤務の最後の年には、当時の亀山正邦名誉院長と宇高不可思神経内科部長から、脳研究所の夏期セミナーで見識を深めるよう勧められ、参加することになりました。

ちょうどその頃、京都大学神経内科に新任された髙橋良輔教授から、大学院への進学希望と研究内容についてのご相談をいただきました。当時のマウスやショウジョウバエがパーキンソン病モデルとして不十分かもしれない背景から、別の生物を使ってパーキンソン病を再現し、病態を研究したい旨を長文でお伝えしました。ちょうど髙橋教授が脳研究所夏期セミナーで講演予定だったため、直接お話しする機会があり、その後、教授の主宰する大学院に入学しました。当時、京都大学放射線遺伝学教室でメダカの変異体ライブラリーが作成されていたこともあり、大学院のテーマはメダカを使ったパーキンソン病の病態研究になりました。魚を使った病気の研究はほとんど前例がなく、その点に非常に興奮しましたが、実験系のほぼすべてがマウスや細胞実験の方法を一から工夫する必要があり、困難が多かったです。いくつかのモデルを樹立し、論文として発表したことで研究者の道を選ぶ決意を固め、医局に辞表を提出しましたが、髙橋教授はそれを受け取らず、研究者としての道を応援してくださいました。その後も機会がある度に過分な紹介状をいただき続けています。

博士号取得後、ドイツフンボルト財団の奨学金をいただき、TU BraunschweigのReinhard Köster教授の研究室でポスドクとして研究を行いました。Köster教授もとても素晴らしい先生で、論理的な実験計画やゼブラフィッシュのイメージングなどを学びました。特に教授と共に、ゼブラフィッシュ小脳の機能地図を描く計画を立案したのですが、最終形態もほぼ立案時の計画に基づいた研究論文として刊行されました。ドイツ滞在中はKöster教授の論理的思考を吸収するよう努めましたし、今でも誕生日にメールをいただくなど良い関係が続いています。

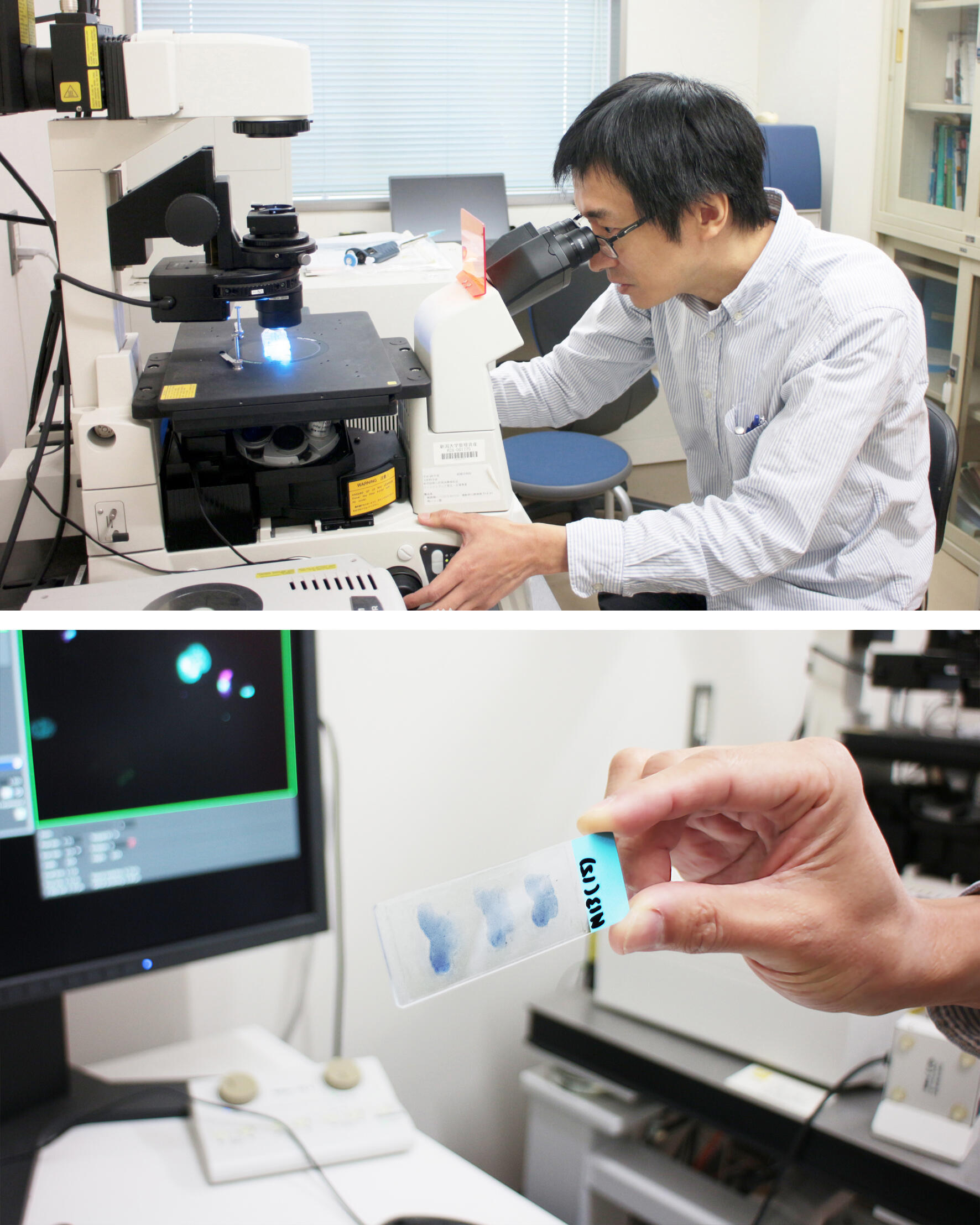

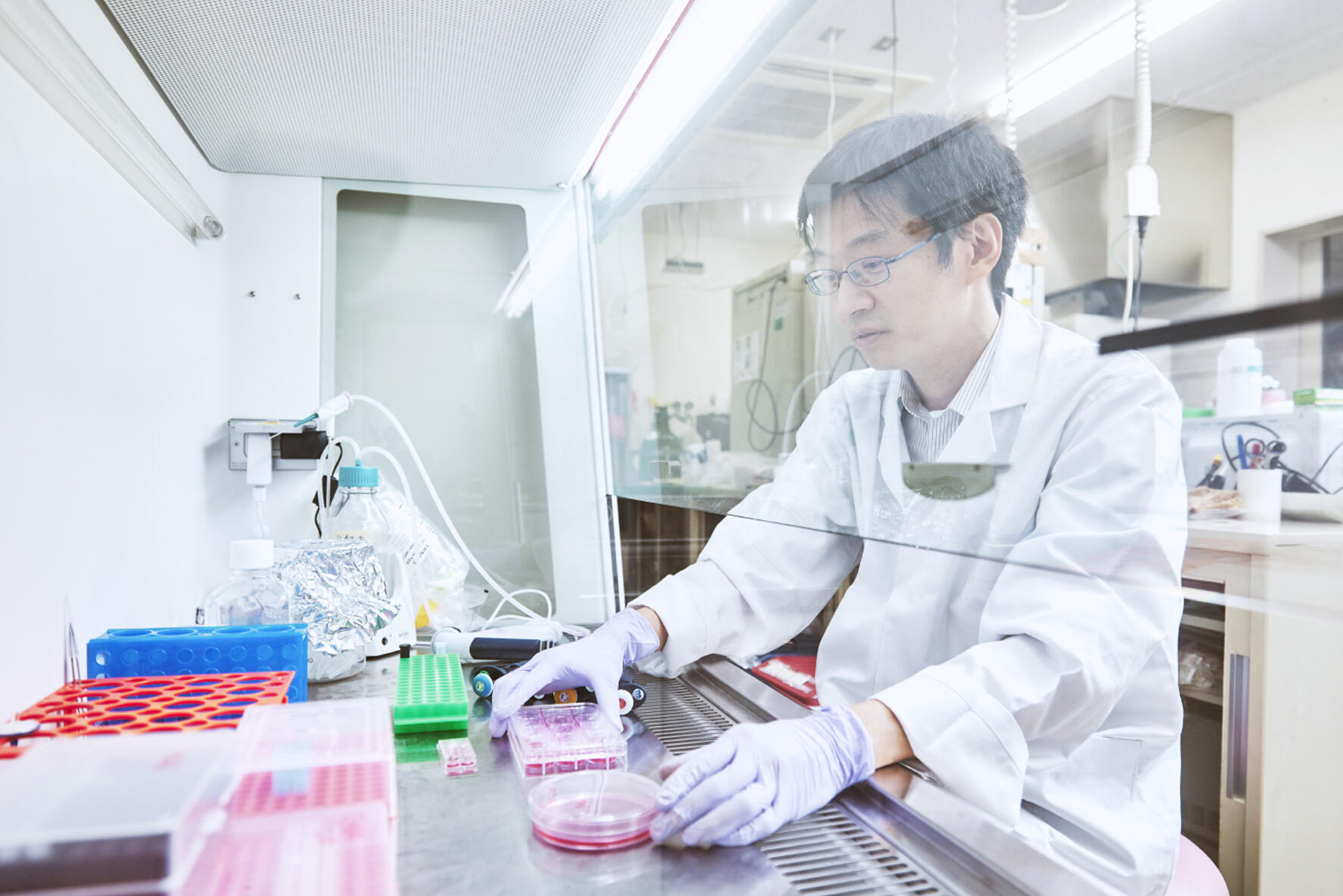

その後宮崎大学で若手研究Aや萌芽研究などを獲得し、徐々に自分の研究を進めていったのですが、独立したい気持ちが強く、当時脳研究所が公募していたテニュアトラック准教授のポジションに応募し採用されました。もともとメダカ、ゼブラフィッシュ、そして老化のモデルのアフリカメダカという小型魚類を使った研究を進めてきましたが、脳研究所ではさらに培養細胞の実験やヒト剖検脳を使った検証を進めることができ、今ではそれにマウスなども併用して、目的に応じたモデルや実験手法をその都度利用するようになりました。

現在は教授となりスタッフや学生も増えてきましたので、ホームページにあるように「難病を克服する」「障がいを支え合う」「科学の歴史を刻む」という3つの目標を掲げ、脳疾患の根本的な理解を目指しています。研究室としてパーキンソン病やアルツハイマー病、筋萎縮性側索硬化症、多系統萎縮症といった神経難病、さらに老化そのもののメカニズム解析を中心に研究しています。研究には細胞-小型魚類-マウスを主とした様々なモデルや、脳研究所の誇るブレインバンク、進化学的思考を取り入れ、20〜50年後のAIでは代替できない研究手法を追求しています。これらの融合によって、脳疾患の進化的な起源や疾患原因分子の役割を明らかにし、より根本的な治療法開発に貢献することを目指しています。

脳の研究に取り組むことを決めたきっかけと、脳研究所で研究されることになった経緯についてお聞かせください。

神経系の先生はなぜか学部の試験が難しい傾向にあり、過去問だけでは合格できませんでした。そのため、しっかり勉強せざるを得ない状況に追い込まれ、逆に神経の難しさに魅了されるようになりました。その後、NHKスペシャル『驚異の小宇宙 人体III 遺伝子・DNA』や病院で出会った患者さんたちの影響で、神経難病の研究に携わりたいと考えるようになりました。大阪出身のため、雪や寒さは苦手なのですが、脳研究所の夏期セミナーで感じた素晴らしい印象もあり、新潟を仮の北限と自分と家族を説得して応募することにしました。採用についての最終判断は当時の審査員の先生方のものでしたが、私の研究への関心が脳研究所の目指す方向性と非常に合致していたのだと思います。

脳研究所で研究を行うメリット・研究環境の魅力は何でしょうか。

こうした環境の良さは、他の研究機関でも同じ期間・同じ職位で働かないと完全には比較できませんが、やはり大学全体として神経研究者が多く、特に脳研究所は神経の病気や障がいに焦点を当てているため、知識を吸収したり共同研究を行ったりする機会に非常に恵まれていると感じます。私の場合は小型魚類を中心とした研究が多いですが、それだけでは査読者や一般の評価を説得するのは難しいところもあります。その点、ヒト剖検脳の所見を検証する機会があるのは大きな魅力です。また、研究所全体の規模が大きすぎず小さすぎず、そのおかげで先生方が協力的で友好的なのも働きやすさに繋がっています。まあ、何にでも裏はあるかもしれませんが((((;゚Д゚))))

脳の研究という仕事ならではの面白さややりがいはどんなところですか。また、どのような大変さがありますか。

どうでしょう、誰も知らないことを探るのは脳研究に限らず楽しいものだと思います。脳研究所では進化の視点を取り入れるため、進化脳病態の先生方もお迎えしましたが、彼らの進化の話も脳に限らず非常に興味深いですし、他の研究室でたまに見られるクラゲや粘菌の研究等もとても魅力的ですよね。結局、さまざまな経緯で神経難病の研究をしていますが、今では小児科でも基礎科学でも、どんな分野でもやりがいも面白さもあると感じています。大切なのは、自分の能力や経験と今の環境でできることに全力を尽くすことだと思います。

大変なのは、脳だからというよりも、認知症や神経変性疾患、老化に関する研究は社会的な期待が大きく、それに伴い研究費を得たときのプレッシャーが増していることです。特に『マイルストーン』という大きな岩に押しつぶされており、その岩を宮崎県から長野県まで投げ飛ばしたいです。また、研究者は論文を発表することでしかその仕事を後世に残せませんが、私にとって当たり前のこの重要性を、いかに教室員にとっても当たり前に感じてもらうかが非常に難しいです。

仕事をする上で心がけていることやモットーなどはありますか。

仕事をする上で、その仕事を好きであるか、やりたいと思えるかは大切です。しかし、それ以上に、その仕事が自分に適しているかどうかを見極めることが重要だと考えています。また、モットーというわけではありませんが、大学院生の頃から『捲土重来』『臥薪嘗胆』の気持ちを心に秘めています。

終業後や休日はどのようにお過ごしでしょうか。趣味やリフレッシュ方法がありましたらご教示ください。

休日には、家族でアルビレックス新潟やアルビレックス新潟レディースのサッカーを応援しに行くことが多いです。また、子供と一緒に公園や護摩堂山で体を動かして過ごすこともあります。ただし、インタビューの時期には、アルビレックス新潟が残留争いに巻き込まれているため、リフレッシュになっていません。

今後の目標についてお聞かせください。新たに学んでみたいことや、挑戦してみたいことはありますか。

優秀なスタッフや学生を多く育成して輩出したいと考えています。また、自分にしか発想できないような独創的なアイデアを、どんどん生み出していきたいです。

脳研究所で研究したいと考えている方、脳研への大学院進学を検討中の方へのメッセージをお願いいたします。

研究者という仕事に対して、必要以上に将来の不安を抱く必要はありません。大抵の場合、なんとかなります。ただし、自分に向いていない仕事に就くのは辛いことなので、夏期セミナーや大学院の期間を通して、自分の適性や希望をより明確に認識できると良いと思います。

日々のミスが多すぎると実験になりませんが、一方で研究は『間違いが許される』仕事ともいえます。多くの仮説が間違っていることが普通ですし、既に出版されている論文にも間違いが多く含まれていると言われています。私が学生だった頃から、教科書の内容が書き換えられたり追加されたりすることも頻繁にあります。誰も知らないことを自分だけが知っているかもしれないというドキドキ感は、悪事を除いては他ではなかなか味わえないものです。さらに、脳研究所での研究は人々の役にも立つ可能性があります。私自身が難病を克服し、障がいをより理解し、そして科学の歴史を刻みたいと強く願っていますが、それを実現するのはあなたかもしれません。