軸索分岐に関与する新規因子の同定

2017年06月12日

概要

一部の神経細胞は軸索を分岐させる事で各々の軸索枝が異なる領域に投射出来るようになり、効率的かつ複雑な情報処理を行う事が可能ですが、軸索枝を形成する分子機構の全容は解明されておらず、なかでも軸索分岐(axonal bifurcation)に依る軸索枝形成機構は殆ど解明されていませんでした。

本学テニュアトラック脳病態解析分野の杉江淳助教、新田陽平技術補佐員は以前の研究で、ショウジョウバエの三次嗅覚中枢であるキノコ体をモデルとして軸索分岐形成機構を研究し、機能未知因子であるDISCO Interacting Protein 2(DIP2)が関与する事を見出しました。本研究では、DIP2変異体をツールとする事によって、軸索分岐に関与する新規因子の同定を試みました。マイクロアレイを用いて、DIP2変異体と野生型のトランスクリプトームを比較する事によって、Phospholipase Dスーパーファミリーの一員と考えられているglaikitがDIP2の下流かつ並行に軸索を制御している事が明らかとなりました。

今回の発見によって、軸索分岐を制御する細胞内メカニズムの一端が解明されたといえます。

本研究成果は、専門誌Biochemical and Biophysical Research Communicationsに、2017年6月10日に掲載されました。

■詳細はこちら

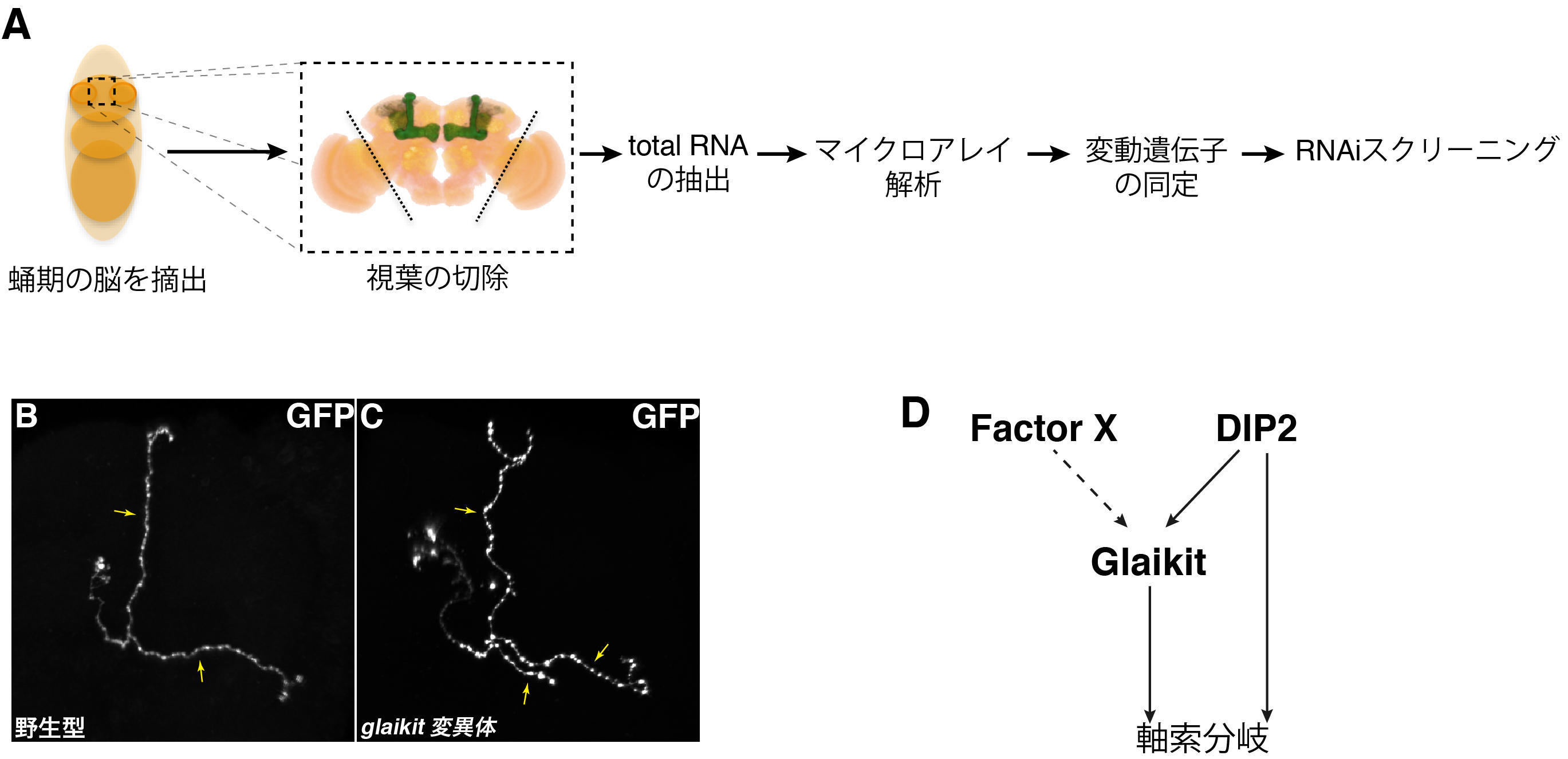

図:(A)本研究の流れ。発生中の脳からRNAを抽出し、野生型とDIP2変異体のトランスクリプトームを比較した。

(B-C)キノコ体1細胞。野生型(B)と比べて、glaikit変異体(C)では、軸索枝の数が増えている(黄矢印)。

(D)本研究から予想されるDIP2とGlaikitの分子経路。

(当該論文の図を改変し転載。)