Nasu-Hakola病におけるミクログリアの遺伝子発現シグネチャーを同定:ミクログリアシグナルの制御を標的とした治療の可能性を示唆

2023年02月01日

概要

本研究所の病理学分野・脳疾患標本資源解析学分野の他田真理准教授,柿田明美教授は,米国Washington UniversityのMarco Colonna教授と共同研究を行い,若年性認知症をきたすNasu-Hakola病において,疾患特有のミクログリアの遺伝子発現シグネチャーを同定しました。本研究結果は,ミクログリアシグナル伝達経路の制御が同疾患の治療標的となる可能性を示しました。

本研究成果は,「Nature Immunology」誌に,2023年1月19日付で電子公開されました。

Ⅰ.研究背景

ミクログリア(*1)は大脳白質の恒常性の維持に重要な役割を担っています。ミクログリアの機能維持に必要な遺伝子の変異によって発症する疾患群があり,これらは一次性ミクログリオパチーと呼ばれ,遺伝性白質脳症の中の主要な一群です。Nasu-Hakola病は一次性ミクログリオパチーの代表的な疾患の一つです。DAP12遺伝子もしくはTREM2遺伝子の両アリル性の機能喪失型変異が原因で,白質脳症による若年性認知症を呈します。DAP12とTREM2は複合体を形成してミクログリアに特異的に発現し,その機能維持に働いていることが知られています。しかし,Nasu-Hakola病の病態機序は未解明でした。

Ⅱ.研究成果のポイント

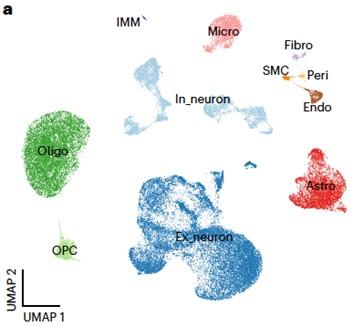

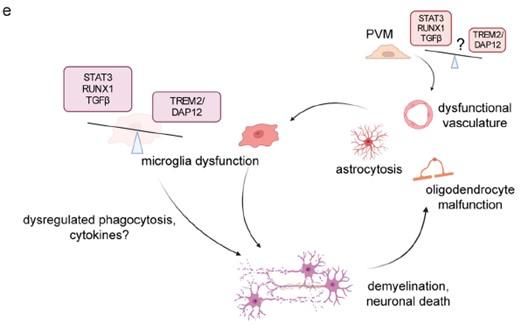

- DAP12遺伝子変異によるNasu-Hakola病患者の病理解剖由来の脳組織を用いて,単一核RNAシーケンス解析(*2)を行い,ミクログリアにおけるRUNX1,STAT3およびTGF-βシグナル伝達経路を介した組織修復反応の過剰な亢進を示しました。

- ミクログリア以外にも,アストロサイトでは組織修復反応の亢進,オリゴデンドロサイトでは髄鞘化障害,血管周皮細胞では拡張障害や細胞外マトリックス増加を示す遺伝子発現変化を同定しました。

- DAP12の機能喪失はミクログリアの過剰な組織修復反応を引き起こし,他のグリア細胞や血管周皮細胞との相互作用を生じ,ミクログリアの生理機能をさらに低下させることで,Nasu-Hakola病の病態を惹起することを示しました。

|

|

Ⅲ.今後の展開

一次性ミクログリオパチーの病態解析は,ヒト脳内におけるミクログリアの役割や,恒常性維持メカニズムの解明に重要な足がかりとなると考えられます。単一核RNAシーケンス解析をはじめとした新たな解析手法の登場により,より標的を絞った解析が可能となったため病態解明の促進が期待されます。

Ⅳ.研究成果の公表

| 【掲載誌】 |

Nature Immunology |

| 【論文タイトル】 |

Human early-onset dementia caused by DAP12 deficiency reveals a unique signature of dysregulated microglia |

| 【著者】 | |

| 【doi】 | 10.1038/s41590-022-01403-y |

Ⅴ.用語解説

(*1)ミクログリア:中枢神経系の細胞のおおよそ10%を占めるグリア細胞。発現分子がマクロファージと類似しており,免疫担当細胞とされてきた。近年,シナプスの監視や剪定機能,髄鞘の維持など多様な機能が提唱されている。

(*2)単一核RNAシーケンス解析:個々の細胞のmRNA発現(トランスクリプトーム)に着目する解析。単一細胞種に限定した解析や,細胞間の不均一性を捉える解析が可能となる。