神経のつなぎ目の個性を1細胞丸ごと可視化する新技術を開発 -学習・記憶・脳神経疾患に関わる脳内情報伝達の全容解明に向けて大きな進歩-

2025年11月11日

概要

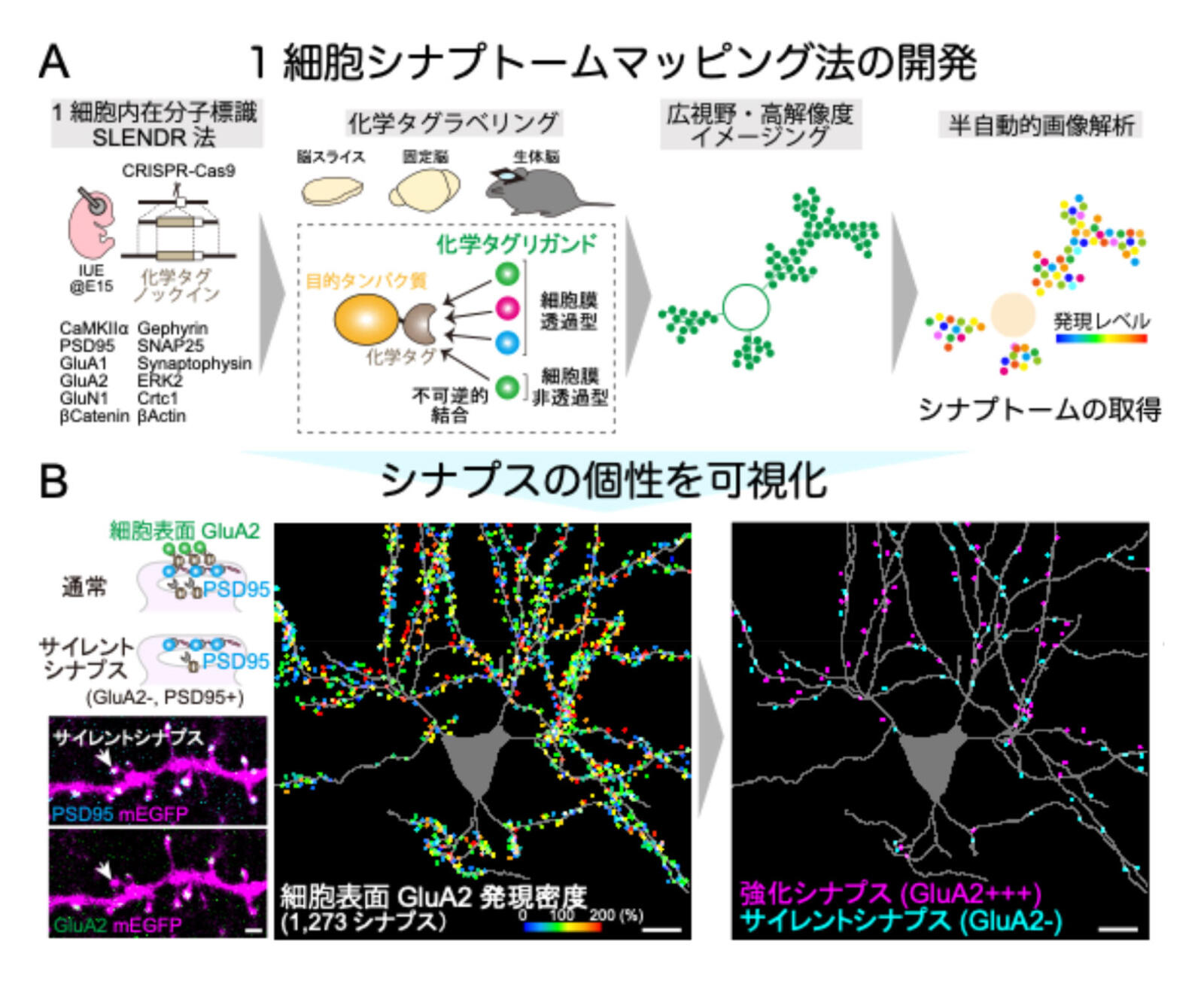

新潟大学脳研究所細胞病態学分野の内ヶ島基政准教授(同大学研究統括機構研究教授)と三國貴康教授らによる共同研究グループは、脳内で情報のやり取りを担う神経のつなぎ目(シナプス)の"個性"を、神経細胞1個全体にわたって可視化・解析できる「1細胞シナプトームマッピング法」を開発しました。

神経細胞には数千個ものシナプスが存在し、学習前の弱いシナプスや学習後に強化されたシナプスなど、それぞれに異なる個性が備わっています。しかし、従来の技術では、1シナプスごとの詳細な情報を保ったまま、細胞全体にわたる大規模な解析を行うことが困難でした。本技術は、分子標識から画像解析に至る先端的技術を組み合わせることで、1細胞レベルでシナプスの個性の全体像(=1細胞シナプトーム)を捉えることを可能にしました。この技術により、学習・記憶などにおける脳内の情報処理メカニズムや、発達障害・認知症などの脳神経疾患における異常なシナプスの理解が飛躍的に進むことが期待されます。

本研究成果のポイント

- 神経細胞1個に存在する数千個の神経のつなぎ目の"個性"を可視化・解析できる「1細胞シナプトームマッピング法」を開発

- マウス脳の神経細胞における内在分子の局在や動態の高精度マッピングを実現

- 神経細胞内の情報処理の仕組みや脳神経疾患の病態解明に貢献

Ⅰ.研究の背景

生命科学ではこれまで、生物体内に存在する遺伝子の総体を指す「ゲノム」、タンパク質の総体を指す「プロテオーム」、一次転写物の総体を指す「トランスクリプトーム」といった、ひとつひとつの物質ではなく総体としてとらえるという概念が提唱され、研究が進んできました。ギリシャ語の「すべて・完全」などを意味する接尾語「ome」をつけることで、「総体」を意味します。

このように生体の複雑な現象を全体像として捉えるアプローチは、脳科学にも求められています。私たちが新しいことを学んだり、何かを覚えたりするとき、脳の中では神経細胞同士が情報をやり取りするつなぎ目が変化します。このつなぎ目は「シナプス」と呼ばれ、1つの神経細胞には数千個ものシナプスが存在します。これらのシナプスは一様ではなく、学習前の弱いシナプスや学習後に強化されたシナプスなど、それぞれが異なる分子構成や分子動態を通じて独自の個性を備えています。このため、学習・記憶などに伴う神経細胞の変化を正確に理解するには、1細胞内に存在する全てのシナプス(1細胞シナプトーム)の個性を網羅的に把握する技術が求められてきました。しかし、これまでの手法では、1つひとつのシナプスの詳細な情報を保ったまま、細胞全体にわたる大規模な解析を両立させることは困難でした。

Ⅱ.研究の概要・成果

本研究では、脳内の1つの神経細胞に存在する全てのシナプスを対象に、ゲノム編集技術を用いて特定の内在シナプス分子に「化学タグ」と呼ばれる特殊な目印をつけました。そのうえで、さまざまな特性を持つ蛍光色素を振りかけて目印を可視化し、機械学習を用いた半自動解析により、数千個のシナプスにおける分子発現量を定量しました。これにより、マウス脳組織内の1つの神経細胞に含まれる最大6,311個のシナプスについて、内在シナプス分子の局在や動態を包括的に解析できる「1細胞シナプトームマッピング技術」を開発しました。

本技術の応用により、興奮性シナプスの情報伝達の強さを示す指標である細胞表面AMPA型グルタミン酸受容体の密度を、1細胞シナプトーム上でマッピングしました。これにより、学習・記憶の仕組みの理解に重要でありながらこれまで1細胞内での分布が不明であった、受容体を豊富に持つ「強化シナプス」と、受容体を持たない「学習準備段階のサイレントシナプス」の同時マッピングに初めて成功しました。さらに、一定時間内に新たに生合成された受容体が、細胞全体のシナプスにどのように配置されるかを明らかにしました。学習に伴って新たに生合成される受容体が記憶の定着に重要であることは知られていましたが、それがどのシナプスに配置されるのかは依然として謎でした。本研究の成果により、この謎の解明が進むことが期待されます。

(B)マウス大脳皮質ニューロンにおける強化シナプスとサイレントシナプスの1細胞内分布への応用。PSD95陽性シナプス(左)における細胞表面GluA2密度の1細胞シナプトームを取得し(中央)、強化シナプス(赤紫)とサイレントシナプス(水色)をマッピングした(右)。

Ⅲ.今後の展開

本技術により、神経細胞が持つ数千個のシナプスそれぞれの"個性"を一望できるようになりました。言わば、1つの神経細胞を"都市"に見立て、その中にある数千の"通信拠点(シナプス)"の働きを一度に見渡すような解析が可能になったと言えます。これにより、シナプスレベルでの変化がどのように細胞全体、さらには脳のネットワーク全体の情報処理に結びつくのか、その全体像の解明が期待されます。特に、従来の手法では見落とされてきた、数は少ないものの機能的に重要と思われる個性的なシナプスをマッピングできれば、学習・記憶などにおける脳内情報処理の理解が一層深まると考えられます。さらに、発達障害や認知症といったシナプス関連疾患のモデルへの応用により、シナプス個性の異常を通じて、これらの疾患の病態解明に貢献することも期待されます。

Ⅳ.研究成果の公表

本研究成果は、2025年11月11日(日本時間19時)に科学誌「Nature Communications」に掲載されました。

| 論文タイトル | Single-cell synaptome mapping of endogenous protein subpopulations in mammalian brain |

| 著者 | Motokazu Uchigashima, Risa Iguchi, Kazuma Fujii, Kaito Shiku, Pratik Kumar, Xinyi Liu, Mari Isogai, Chiaki Hoshino, Manabu Abe, Motohiro Nozumi, Yosuke Okamura, Michihiro Igarashi, Kenji Sakimura, Ryoma Bise, Luke D Lavis, Takayasu Mikuni |

| doi | 10.1038/s41467-025-65813-w |

▶ プレスリリース

Ⅴ.謝辞

本研究は、科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業(課題名:AMPA受容体シナプス外膜プールに基づく認知予備能の理解、課題番号:JPMJFR231M)、JSPS 科学研究助成事業(JP20K21461, JP20H03349, JP20H05918, JP23K18160, JP24K02130, JP19H05206, JP19K22467, JP20H05055, JP20H03337, JP21H00188, JP21F21113, JP22K19355, JP22H05491, JP22K21353, JP23H04672, JP23H02574, JP23K27265, JP24H01229, JP24K22000, JP25H02490)、日本医療研究開発機構(AMED)脳神経科学統合プログラム(課題名:ヒト脳シナプトーム解析に基づくヒト特有のシナプス分子形態基盤の解明、および、汎用的頭蓋骨透明化技術の開発とライブイメージングへの応用)、AMED脳とこころの研究推進プログラム(革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト)(課題名:神経動態の多重スケール機能マッピング法の開発)などの支援を受けて行われました。