胚盤胞補完法を用いてマウス体内で受精可能なラット精子を作製することに成功-遺伝子改変ラット作製がより低コストに、より容易に-

2025年07月07日

概要

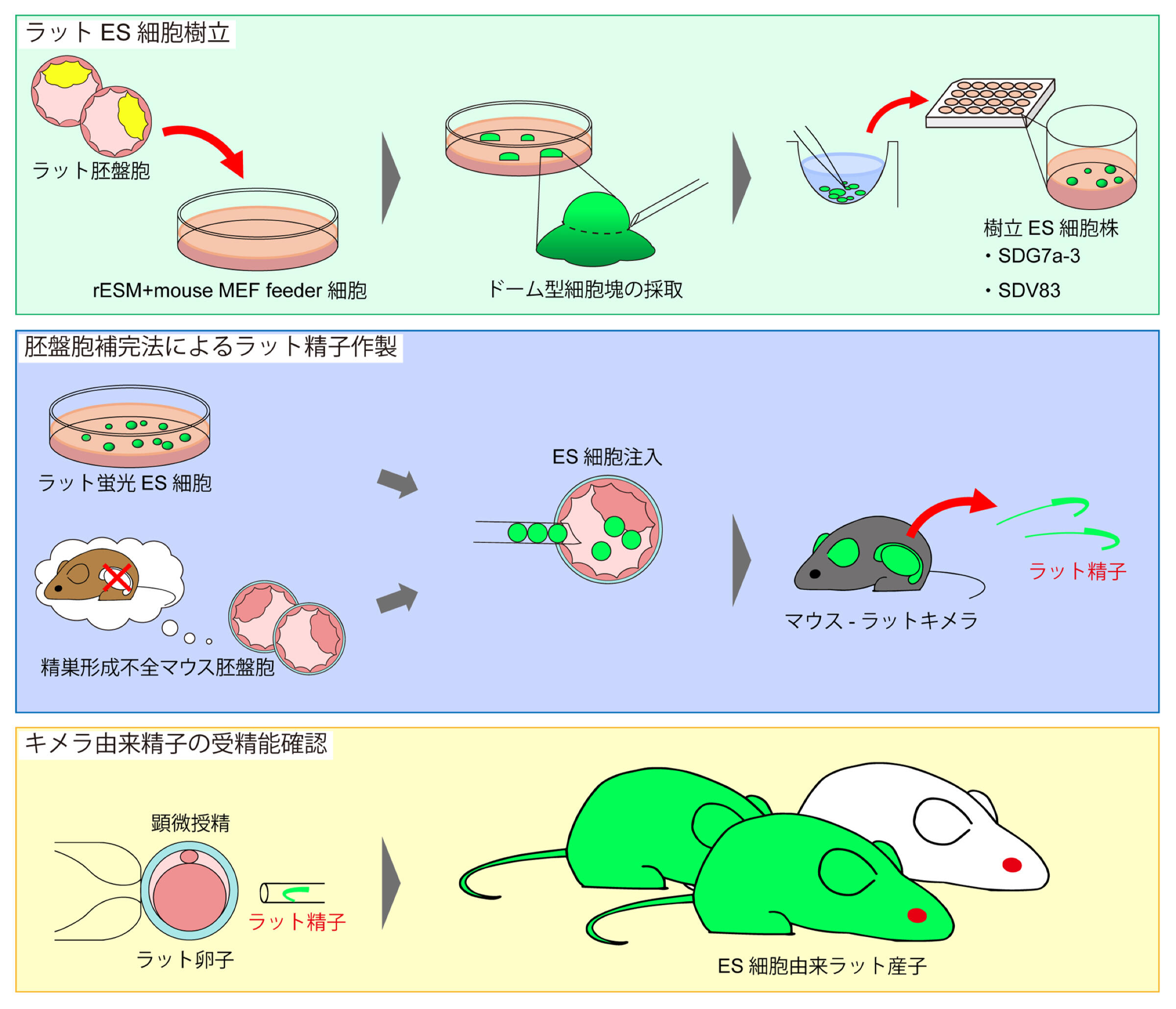

新潟大学脳研究所モデル動物開発分野の夏目里恵 技術専門職員、同大学大学院自然科学研究科大学院生の村田康輔(研究当時)並びに同研究所動物資源開発分野の竹鶴裕亮 特任助教(現・東京大学医科学研究所実験動物研究施設先進動物ゲノム研究分野・特任研究員)は、新潟大学の﨑村建司 名誉教授、同大学脳研究所モデル動物開発分野の阿部学 准教授らと共に、胚盤胞補完法(注1)を用いることにより、マウスの体内でラット胚性幹細胞(ES細胞)由来の受精能を有した精子を作製することに成功しました。この方法により、複雑な遺伝子改変ラット作製の効率化がはかれるだけでなく、希少動物の増殖や生殖医療への応用などの可能性が開けました

本研究成果のポイント

- 未分化状態を保ち相同組み換えができるラットES細胞を容易に樹立する方法の確立。

- 胚盤胞補完法に生殖細胞欠損マウスの胚を使用することで、キメラマウス体内で出来る精子は、ラットES細胞由来のラットの精子のみである。

- 本手法により、複雑な遺伝子改変ラットが低コスト、かつ容易に樹立できる。

Ⅰ.研究の背景

古くから実験動物のラット(大黒ネズミ)は、医学、薬学、生理学など多くのデータが蓄積されており、高次脳機能の解明やヒト病態解明モデル動物として有用性が認められています。しかし現代のモデル動物では、遺伝子を改変した個体を使った解析が主流であるため、その作製が困難なラットは、容易に遺伝子組み換えが可能な小型なネズミであるマウス(ハツカネズミ)にモデル動物の主役の座を明け渡しています。近年の遺伝子編集法開発の進展により、ラットの遺伝子改変も可能になってきましたが、複雑な遺伝子改変は困難であるのが現状です。ラット胚性幹細胞(ES細胞)を利用して遺伝子改変ラットを作製することも可能ですが、生殖系列遺伝するES細胞の樹立方法や培養方法などの詳細は一般的ではありませんでした。さらに飼育経費等コスト面の問題もあったために、ラットES細胞由来のラット個体の樹立はほとんど行われてきませんでした。本研究グループは複雑な遺伝子改変ラットを容易に樹立する方法を開発することを目的に、飼育が容易なマウスを宿主として、その体内でラットES由来の受精可能な精子を作製することを計画しました。

Ⅱ.研究の概要

本研究の目的は、複雑な遺伝子改変ラットを容易に樹立する方法の開発です。そのために最初に、特定の臓器で時期選択的に遺伝子機能を変化させるなどの複雑な遺伝子改変が容易に行えるラットES細胞の樹立方法と培養方法の確立を行いました。次に、マウス体内でラットES細胞由来の精子を作出するために、精巣組織と精子の出来ないマウスを遺伝子改変法により作りました。このマウスの着床前の胚盤胞期胚にラットES細胞を注入したキメラ胚を作り、マウスの子宮に移植して産子を取得します。このキメラ動物はマウスの大きさですが、マウスにはなかった精巣組織が出来ていました。この精巣組織の中には精子が存在しており、その形はラットの精子特有の形態をもっていました。そこで、この精子を使ってラット卵子を顕微授精させると、ラットES細胞の形質を持った子供が生まれました。

Ⅲ.研究の成果

本研究の成果は、未分化状態を保ち相同組み換えができるラットES細胞を容易に樹立する方法と、それら細胞で遺伝子改変ができる条件を確立したことです。次に、これらのES細胞を用いて、胚盤胞補完法と呼ばれる方法で、マウス体内でラット精子を作り出すことに成功しました。我々の開発した方法の優れている点は、キメラ動物の受容胚として精巣と精子が出来ないマウスを用いたことで、キメラマウスの精巣と精子は導入したラットES細胞由来のものになることです。そのために、ラットES細胞に蛍光などであらかじめラベルする必要も無く、取得した精子をそのまま顕微授精に利用できます。本研究の開発により、複雑な遺伝子改変作業をインビトロのES細胞で行うことが出来るようになりました。さらに従来はES細胞を同種のラット胚に導入して作製するキメララットを介してES細胞の形質を持ったラット精子を作出していたのを、飼育が容易で低コストのマウスで遂行できるようになりました。

Ⅳ.今後の展開

本研究により確立した方法を用いると、従来の遺伝子編集法では困難であった複雑な遺伝子改変ラットを容易に樹立できるようになり、ラットをモデル動物とする研究の発展に大いに貢献するでしょう。大きなメリットとして、キメララット作製というステップを踏まないので、ES細胞由来ラット作製の最も大きな障壁であった大きな動物を飼うコストと飼育場所の問題が解決できます。さらに、胚盤胞補完法を用いた本技術は希少動物の繁殖などにも応用が期待でき、未分化状態のiPS細胞が樹立出来ればマウス体内で精子や卵子を生産する道も拓けるでしょう。また、胚盤胞補完法は移植医療の臓器を異種動物で作る研究にも関連する技術であるので、その分野への貢献も期待できます。

Ⅴ.研究成果の公表

本研究成果は、2025年5月22日、科学誌「Genes to Cells, vol. 30, issue 3」に掲載されました。

| 論文タイトル | Fertilizable rat sperm is generated in mice using blastocyst complementation: An efficient method for producing rats with ES cell traits |

| 著者 | Rie Natsume, Kosuke Murata, Hiroaki Taketsuru, Runa Hirayama, Tsugumi Iwasaki, Ena Nakatsukasa, Hideaki Yamashiro, Keizo Takao, Manabu Abe, Kenji Sakimura |

| doi | 10.1111/gtc.70024 |

▶ プレスリリース

Ⅵ.謝辞

本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)(JP23dm0207091h0005);日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金(JP16H06276 (AdAMS), JP18KK0458, JP23K23761, JP25K09487)の支援を受けて行われました。

用語解説

- (注1)胚盤胞補完法:遺伝的な問題で特定の臓器や組織を欠損する動物の胚盤胞期胚に野生型の遺伝子を持つ多能性幹細胞(ES/iPS細胞)を導入し、キメラ欠損している臓器や組織を補完する方法です。本研究では、マウスで欠損している精巣組織をラットのES細胞を導入することでマウス体内でラットの組織として作り出しています。この異種間キメラ法で異種動物の臓器を作り出す研究は、移植臓器を異種動物に作らせる移植医療分野で盛んに研究されています。