HTRA1関連脳小血管病における新たな頭部MRI所見として「Chocolate Chip Sign」を同定

2025年03月19日

概要

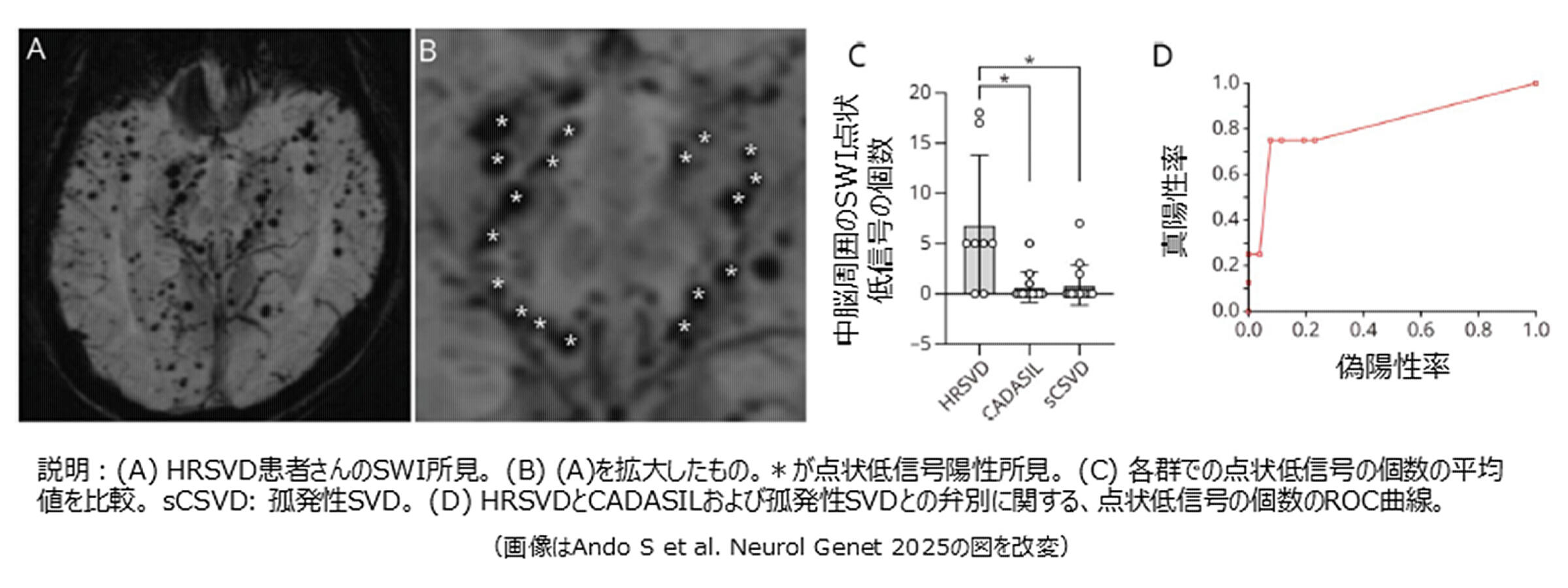

新潟大学脳研究所脳神経内科学分野の安藤昭一朗助教、小野寺理教授らの研究グループは、HTRA1注1関連脳小血管病(HTRA1-related Cerebral Small Vessel Disease: HRSVD)の診断に有用な、新しい頭部MRI所見である「Chocolate Chip Sign」を見出し、その研究成果が2025年2月26日に米国神経学会発行の学術誌「Neurology® Genetics」にオンライン掲載されました。この所見は、Susceptibility-Weighted Imaging(SWI)注2という撮像法において、中脳周囲に点在する多数の低信号がチョコチップのように散在して見えることから命名しました。本研究成果により、脳小血管病を呈する患者さんの中でHTRA1遺伝子検査を行うべき方を、SWIで効率的に発見できる可能性が示されました。また、病理学的解析から、この所見が脳表の静脈拡張を反映していることが示唆され、HRSVDの新たな病態解明につながるものと期待されます。

本研究成果のポイント

- SWIにおける「Chocolate Chip Sign」が、HRSVD特異的な新たな画像所見となることを明らかにしました。

- 「Chocolate Chip Sign」は、HRSVDとCADASIL注3や孤発性脳小血管病とをよく弁別し、HTRA1遺伝子検査を行うべき患者さんを効率的に発見できる可能性を示しました。

- 「Chocolate Chip Sign」の病理学的な背景として、脳表面の静脈拡張があることを示しました。

Ⅰ.研究の背景

脳小血管病(Cerebral Small Vessel Disease:SVD)は、脳内の細い血管に変性が起き、認知機能障害や歩行障害、脳卒中などを引き起こす疾患群です。加齢に伴い、SVDを呈する方は数多く存在します。なかでもHTRA1変異によって生じるHTRA1関連脳小血管病には、CARASIL注4と、その軽症型であるヘテロ接合性注5HTRA1変異に伴うSVDが含まれます。HRSVDには、若年性の禿頭や脊椎症、頭部MRIでのarc signという特徴的な所見があります。しかし、患者さんごとに重症度が非常に多様であり、数多く存在するSVD症例から、HRSVDを診断することが容易ではありません。本研究では、この問題を解決するために、頭部MRIでHRSVDを画像的に捉える手がかりを探すことを目的に研究を進めました。

Ⅱ.研究の概要・成果

HRSVD 8名、CADASIL 12名、孤発性SVD 14名の合計34名の患者さんを解析対象とし、頭部MRIのSWIを比較しました。その結果、HRSVD患者群では、中脳周囲に点状のSWI低信号が多数確認されました。点状のSWI低信号が5個以上認める場合、「Chocolate Chip Sign」陽性と定義したところ、HRSVDとCADASILや孤発性SVDをよく弁別することが分かりました。

このSWI低信号が、3次元再構成では線状の構造物として観察でき、7テスラMRI注6では脳実質外に認めていました。また、剖検をさせていただいた患者さんの脳血管を評価すると、CADASILや孤発性SVDの患者さんと比較して、HRSVDの患者さんの静脈が有意に拡張していました。以上から、「Chocolate Chip Sign」は静脈拡張を反映している所見であると結論付けました。

Ⅲ.今後の展開

対象患者さんの数が限られているため、より多くのHRSVDの患者さんで、「Chocolate Chip Sign」を認めるか評価する予定です。また、「Chocolate Chip Sign」が、疾患の重症度や進行予測の画像バイオマーカーとなり得るかも検討する予定です。

Ⅴ.研究成果の公表

本研究成果は、2025年2月26日付で米国神経学会発行の学術誌「Neurology® Genetics」にオンライン掲載されました。

| 論文タイトル | "Chocolate Chip Sign" on Susceptibility-Weighted Imaging: A Novel Neuroimaging Biomarker for HTRA1-Related Cerebral Small Vessel Disease |

| 著者 | Shoichiro Ando, Rie Saito, Sho Kitahara, Masahiro Uemura, Yuya Hatano, Masaki Watanabe, Taisuke Kato, Yosuke Ito, Atchayaram Nalini, Tomohiko Ishihara, Shigeo Murayama, Hironaka Igarashi, Akiyoshi Kakita, and Osamu Onodera |

| doi | 10.1212/NXG.0000000000200237 |

▶ プレスリリース

Ⅵ.謝辞

本研究は、以下の助成・支援を受けて行われました。

- 日本学術振興会 科学研究費補助金(JP20K16595、JP22H00466、JP 22H04923、JP22K20882)

- 日本医療研究開発機構(AMED) (JP21wm0425019)

- 厚生労働省 難治性疾患政策研究事業(JP21FC1007)

用語解説

- (注1)High-Temperature Requirement A1(HTRA1):本遺伝子変異により酵素活性の低下または喪失が生じると、血管壁における特定のマトリックスタンパク質分解が阻害され、脳小血管の変性を引き起こします。

- (注2)Susceptibility-Weighted Imaging(SWI):磁化率の差を強調して血管や出血などを鮮明に描出するMRI手法です。

- (注3)Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy(CADASIL):NOTCH3変異による、日本で最も多い遺伝性脳小血管病です。

- (注4)Cerebral Autosomal Recessive arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CARASIL):両アレル性のHTRA1変異による、遺伝性脳小血管病です。

- (注5)ヘテロ接合性:ヒトは同じ遺伝子を2つ1組もっています。このうち、1つにのみ遺伝子変異があることを指します。

- (注6)7テスラMRI:日常診療で用いられるMRIと比較して、高磁場で撮像できるMRIです。より微細な構造を解析することが可能となります。