SCA6におけるCAGリピートの病原性閾値を同定-臨床診断や遺伝カウンセリングに有用-

2025年02月25日

概要

新潟大学脳研究所脳神経内科学分野の畠野雄也非常勤講師、脳神経疾患先端治療研究部門の石原智彦特任准教授、脳神経内科学分野の小野寺理教授らの研究グループは、脊髄小脳変性症6型(SCA6)のCAGリピート(注1)の病原性閾値を同定しました。SCA6はCACNA1A遺伝子(注2)内の特定の遺伝子配列の繰り返しであるCAGリピートが病的に多く繰り返されることにより発症します。しかし、具体的に何個のリピートから病的な意義をもつのかは定まっていませんでした。本研究で同研究所とJ-CAT(注3)で、脊髄小脳変性症が疑われた2768例の遺伝情報を利用して、SCA6を発症するCAGリピートの病原性閾値を同定しました。また、CAGリピートがSCA6発症年齢の修飾因子になる条件を明らかにしました。

本研究成果は、2025年2月21日、科学誌「Neurology Genetics」のオンライン版に掲載されました。

本研究成果のポイント

- SCA6を発症するCACNA1A遺伝子のCAGリピートの病原性閾値を同定した。

- CAGリピートがSCA6の発症年齢に影響を与える条件を明らかにした。

- 本研究で得られた結果は、臨床診断や遺伝カウンセリングに有用である。

Ⅰ.研究の背景

SCA6はCACNA1A遺伝子内のCAGリピートが病的に多く繰り返されることにより発症します。21リピート以上または20リピート以上で発症するとされますが、どちらが正しいかは確定していませんでした。また、SCA6では発症年齢と伸長アレル(注4)のリピートの数が逆相関の関係となることが分かっていました。本研究グループは、この関係を利用して、CAGリピート数の病原性閾値を同定しました。さらに非伸長アレル(注5)が発症年齢に与える影響についても相反した報告がされており、それについても検討しました。

Ⅱ.研究の概要・成果

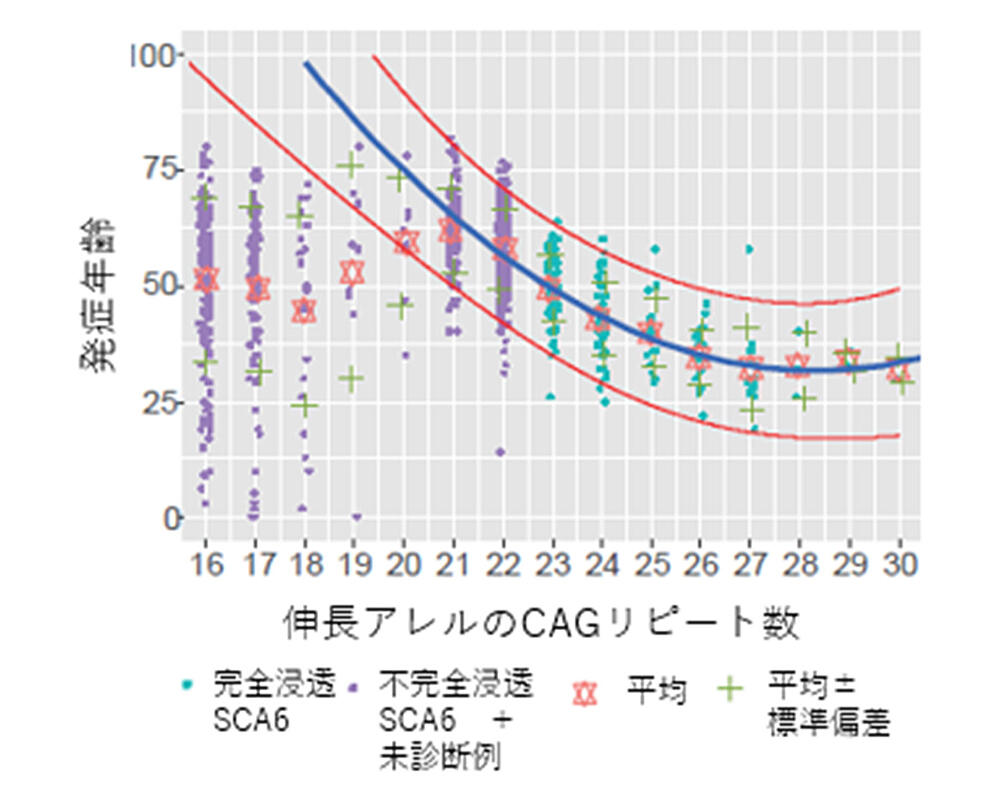

新潟大学とJ-CAT(Japan Consortium of Ataxias)で、2,768人の患者さんのSCA6原因遺伝子を調べました。遺伝子の中のCAGリピートの数と、発症年齢、家族歴との関係を詳しく調べました。まず18個以下のリピート例では家族歴の割合は低く、19個以上のリピートでは、家族歴の割合が徐々に増加し、23個以上でほぼ一定になりました。次に23個以上のリピートをもつ確実なSCA6例の発症年齢データに基づいて、リピート数と発症年齢の予測曲線を作成しました(下図)。すると21個以上のリピート例では、予測された発症年齢の範囲内に90%以上が当てはまりました。19~20個のリピート例では、予測範囲内に入る症例の割合が低くなり、18個以下のリピート例では、ほとんどの症例が予測範囲から外れていました。さらに、非伸長アレルと発症年齢との関連を、重回帰分析(注6)で評価しました。その結果、伸長アレル21、22リピート例では、非伸長アレルは発症年齢と関連していました。伸長アレル23リピート以上では、非伸長アレルと発症年齢との間に関連は見られませんでした。また、伸長アレル19-20リピートの症例は、伸長アレル23リピート以上の症例と比べて、非伸長アレル19以上である割合が有意に高いことが分かりました。

これらのことから、以下のことが考えられます。19~20個のリピートは「中間的な遺伝子型」です。この伸長アレルの毒性は単独で病気を引き起こすには軽度で、非伸長アレルも発症に影響します。21~22個のリピートは、病気を引き起こす可能性が高い遺伝子型です。非伸長アレルは発症年齢に影響を与えます。23個以上のリピートでは、その遺伝子単独で病気を引き起こす十分な力を持ち、非伸長アレルは発症年齢に影響しません。

本研究により、いままで病原性が不明瞭であった19-20リピートの意義づけが明らかになりました。この結果は正確な診断や遺伝カウンセリングにつながり、臨床的にも意義のある結果です。

Ⅲ.今後の展開

SCA6と同様に原因遺伝子内のCAGリピートの数が多くなることによって発症する、脊髄小脳変性症3型(SCA3)や歯状核赤核・淡蒼球ルイ体萎縮症(DRPLA)でも同様の解析を行い、病原性閾値を同定する予定です。

Ⅴ.研究成果の公表

本研究成果は、2025年2月21日、科学誌「Neurology Genetics」のオンライン版に掲載されました。

| 論文タイトル | Redefining the Pathogenic CAG Repeat Units Threshold in CACNA1A for Spinocerebellar Ataxia Type 6 |

| 著者 | Yuya Hatano, Tomohiko Ishihara, Sachiko Hirokawa, Hidetoshi Date, Yuji Takahashi, Hidehiro Mizusawa, Osamu Onodera |

| doi | 10.1212/NXG.0000000000200245 |

▶ プレスリリース

Ⅵ.謝辞

本研究は、厚生労働省科学研究費補助金(JPMH20FC1041、JPMH23FC1010)、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)(JP21ek0109532)の支援を受けて行いました。

用語解説

- (注1)CAGリピート:遺伝子配列内で繰り返し出現する特定の塩基シトシン(C)、アデニン(A)、グアニン(G)からなる遺伝子配列です。正常な範囲内でのCAGリピート数はタンパク質の正常な機能に寄与しますが、一定の閾値を超えると病原性を持つようになります。

- (注2)CACNA1A遺伝子:神経細胞の活動に必要なカルシウムチャネルをコードしており、その異常は脊髄小脳変性症6型(SCA6)をはじめとするいくつかの神経疾患の原因となります。

- (注3)J-CAT(Japan Consortium of Ataxias):脊髄小脳変性症を中心とした運動失調症の患者さんたちの臨床情報と遺伝情報が登録された国内唯一の疾患レジストリです。

- (注4)伸長アレル:ヒトなどの2倍体の生物では、それぞれ父母に由来する2つの遺伝子をもっています。CAGリピートが病的に繰り返された方の遺伝子を伸長アレルといいます。

- (注5)非伸長アレル:CAGリピートが正常な方の遺伝子を非伸長アレルといいます。

- (注6)重回帰分析:複数の要因が一つの結果に与える影響を同時に調べる統計的な分析方法です。