脳梗塞に対するヒト末梢血単核球を用いた新しい細胞療法の作用機序を解明

2024年12月27日

概要

新潟大学脳研究所脳神経内科学分野の金山武史(大学院生)(現・独立行政法人国立病院機構新潟病院医師)、畠山公大助教、金澤雅人准教授らの研究グループは、岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野の下畑享良教授と共同研究を行い、脳梗塞に対するヒト末梢血単核球を用いた新しい細胞療法の作用機序を明らかにしました。末梢血液中には、単核球という細胞が存在し、脳梗塞後の病態に関与します。本研究では、ヒト由来の単核球に薬剤を用いない簡単な刺激(低酸素・低糖刺激)を行い脳梗塞ラットに投与した際に、単核球が脳梗塞巣に移行する機序と低酸素状態を改善させることで作用することを明らかにしました。本発見は、脳梗塞の画期的な治療法の開発につながるものと期待されます。

本研究成果のポイント

- 再灌流後低酸素領域(脳梗塞後血流が回復しても、低酸素状態が持続する領域)に低酸素・低糖刺激単核球が移行することを明らかにした。

- SDF-1/CXCR4(細胞を病変部に移行させる際に関与する因子)を介した系が、低酸素・低糖刺激単核球の脳内と病変部への移行に関与することを明らかにした。

- 脳梗塞再灌流ラットに低酸素・低糖刺激単核球を投与すると、脳局所の低酸素状態が改善することを明らかにした。

Ⅰ.研究の背景

脳卒中は、日本における死因の第4位、寝たきりの原因の第2位となっています。超高齢社会を迎え、脳卒中患者さんは急増し、3人に1人が脳卒中を発症する時代に突入しました。脳卒中のなかでも、血管が詰まることで発症する脳梗塞は、近年増加し、後遺症に苦しむ患者さんも多く、治療にかかる医療費は増加の一途をたどっています(日本では年間2兆円、さらに経済損失は4兆円)。

脳梗塞慢性期の治療は再発の予防が主体で、機能回復療法はリハビリに限られます。しかし、リハビリでも十分な機能回復を得られず、後遺症をもつ患者さんが多くいます。

近年登場した、血栓溶解療法(薬により血の塊を溶かす治療)や機械的血栓除去術(血管内に機械を入れて血の塊を除去する治療)は、脳梗塞後の血流回復(再灌流)率を劇的に向上させました。しかし、血流が回復したにもかかわらず、麻痺などの機能障害が残存する患者さんが多くいることが問題とされてきました。

Ⅱ.研究の概要

再灌流後も機能障害が残存する原因として、本研究グループは再灌流後低酸素領域に着目しました。一度脳の血流が途絶すると、脳の細かい血管が壊れてしまうため、血流が回復した後も血液が届かず低酸素状態が持続する部位が存在します。この低酸素領域を治療ターゲットとすれば、再灌流後の機能障害を改善できるのではないかと考えました。

これまで、本研究グループは血液中に存在する単核球に着目して研究を行い、ヒトの単核球を脳梗塞に類似した環境(すなわち酸素とブドウ糖の濃度が低下した状態)に短時間曝露させると、単核球の組織修復力が活性化することを示しました。また、刺激した単核球を脳梗塞ラットに投与することにより、脳梗塞巣での組織修復が改善し、脳梗塞後遺症が改善することを示してきました。そこで、本研究グループは、低酸素・低糖刺激ヒト単核球が、再灌流後低酸素領域に作用するのではないか、と仮説を立て実験を行いました。

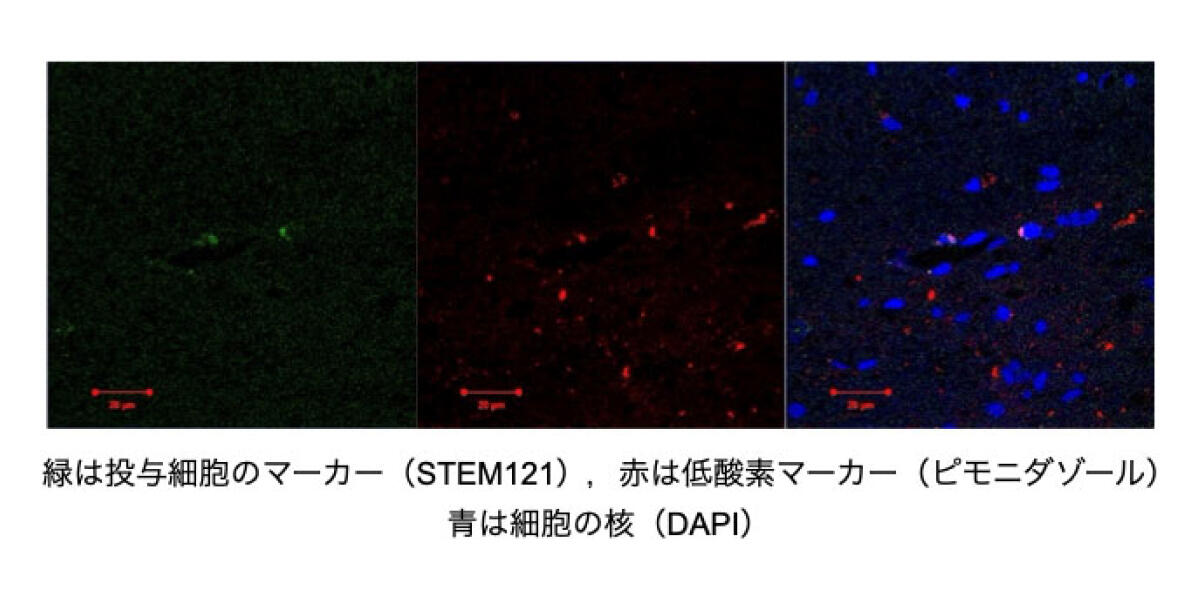

脳梗塞後血流を回復させたラット(脳梗塞再灌流ラット)に、脳梗塞発症1週間後に低酸素・低糖刺激ヒト単核球を投与しました。その結果、低酸素・低糖刺激ヒト単核球が再灌流後低酸素領域に移行していることを明らかにしました(図1)。

図1 低酸素・低糖刺激単核球の低酸素領域への移行

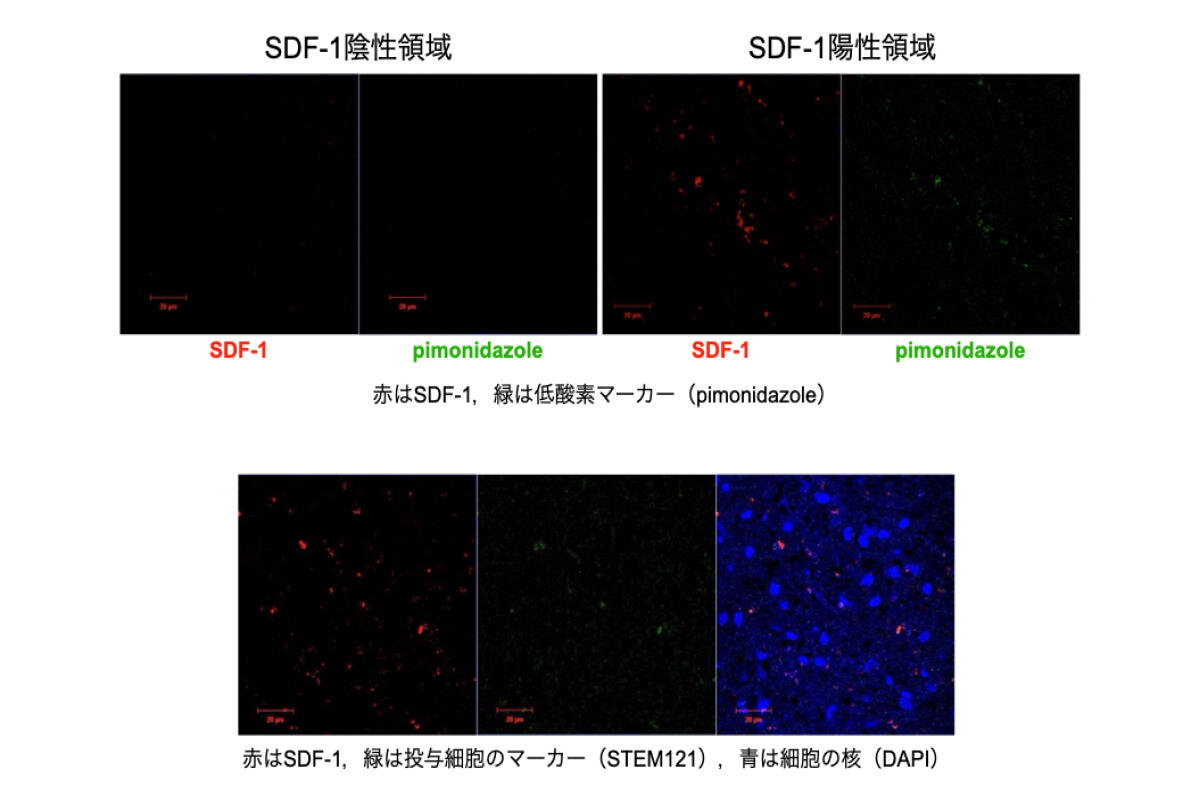

緑色に光っているのが投与した低酸素・低糖刺激単核球、赤く光っているのが低酸素状態の細胞。投与細胞はいずれも、低酸素状態の細胞が存在する領域(再灌流後低酸素領域)に存在していました。また、末梢血が低酸素領域に移行する機序として、SDF-1に着目して検討を行いました。SDF-1は血液中の細胞を組織内に誘導する作用を持ち、低酸素状態により誘導されることが知られています。本研究においては、再灌流後低酸素領域でSDF-1が発現すること、投与細胞はSDF-1陽性領域に移行することを示しました(図2)。またSDF-1の信号を受け取るCXCR4についても検討を行い、低酸素・低糖刺激単核球では通常状態の単核球に比べ、CXCR4の発現が増えることを明らかにしました。

図2 虚血再灌流後低酸素領域でのSDF-1発現と、SDF-1陽性領域への投与細胞の移行

上段で赤く光っているのがSDF-1、緑色に光っているのが低酸素状態の細胞。SDF-1陰性領域では低酸素状態の細胞を認めなかったのに対し、SDF-1陽性領域の一部に低酸素状態の細胞を認めました。下段で赤く光っているのがSDF-1、緑色に光っているのが投与細胞。投与細胞はいずれも、SDF-1陽性領域に存在していました。

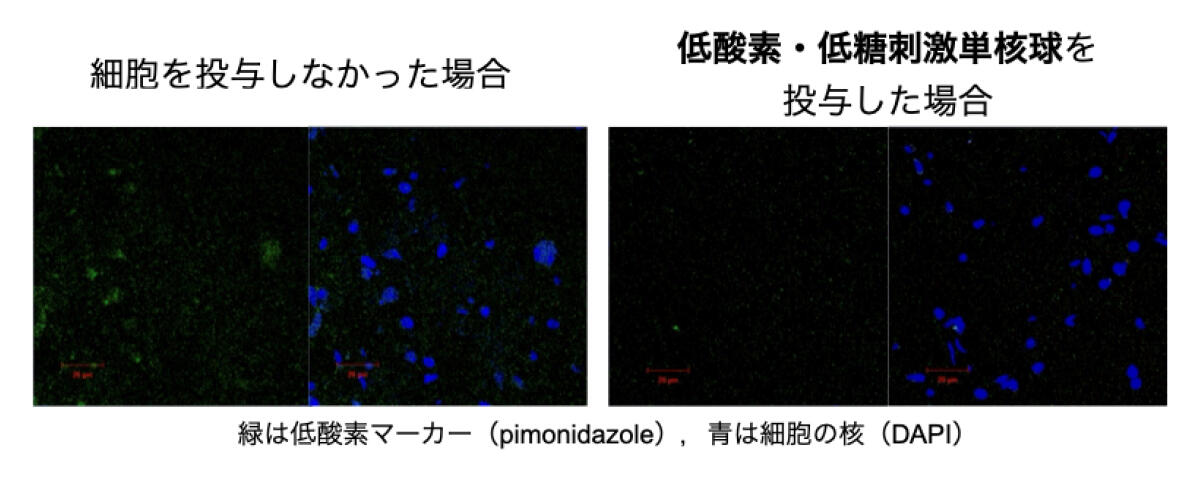

さらに、低酸素・低糖刺激単核球を脳梗塞再灌流ラットに投与すると、何もしていない場合に比べ、低酸素状態が改善することを示しました(図3)。

図3 低酸素・低糖刺激単核球投与による低酸素状態の変化

緑色に光っているのが低酸素状態の細胞。細胞を投与していない場合に比べ、低酸素・低糖刺激単核球を投与した場合、脳梗塞中心での低酸素状態の細胞が減少していました。Ⅲ.研究の成果

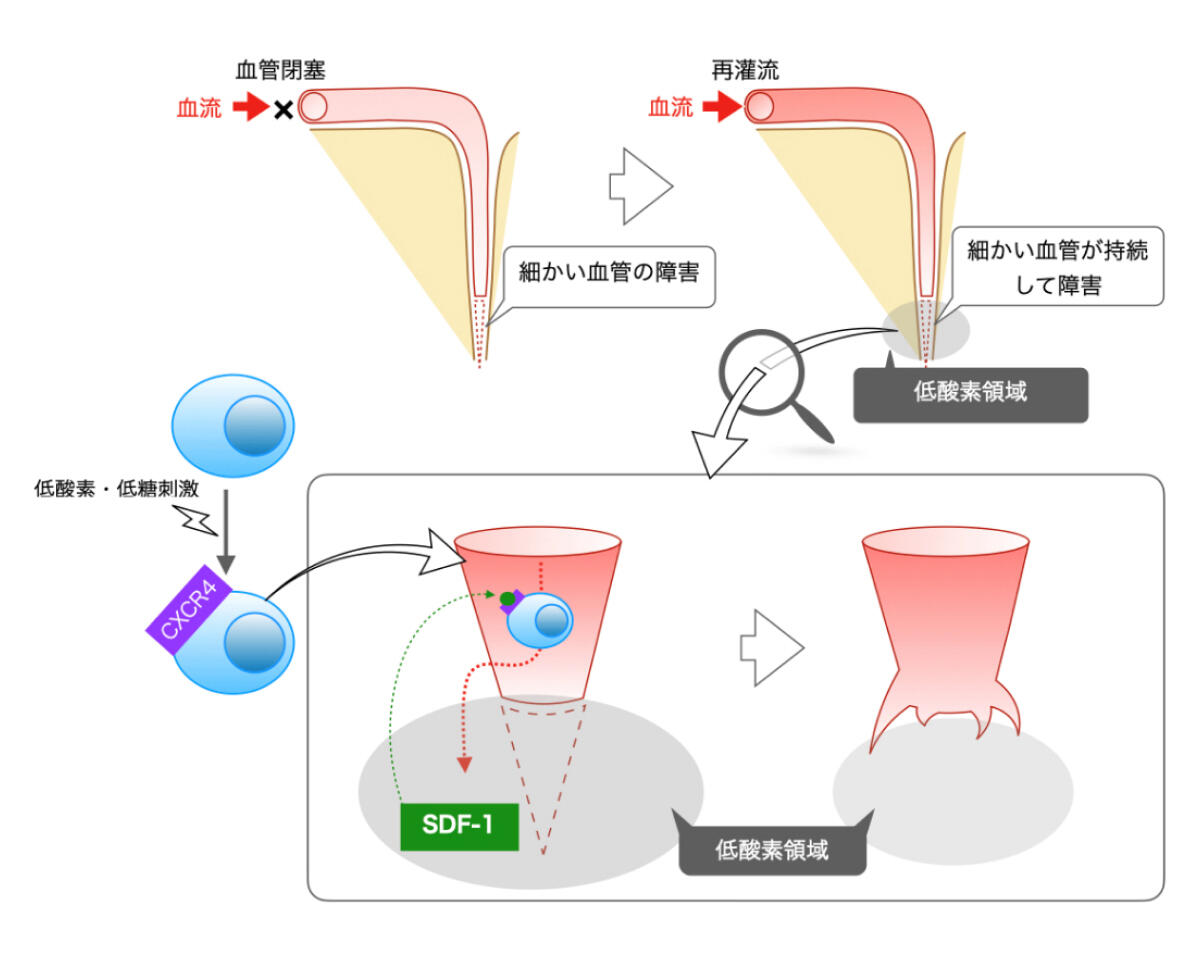

低酸素・低糖刺激ヒト単核球はSDF-1/CXCR4系を介して、再灌流後低酸素領域に移行し、同部位での低酸素状態を改善する、という一連の機序を明らかにしました(図4)。

図4 本研究のまとめ

脳の血管が一度閉塞し血流が途絶すると、脳の細かい血管が壊れてしまうため、血流が回復した後も血液が届かず低酸素状態が持続する部位が存在します。しかし、この低酸素領域はSDF-1を発現し、細胞の誘導を促します。一方、低酸素・低糖刺激単核球は、SDF-1の受け取り手であるCXCR4の発現が増加するため、低酸素領域に移行しやすくなります。同部位に移行した単核球は組織修復作用により、低酸素状態を改善すると考えられます。Ⅳ.今後の展開

脳血流再灌流に残存する機能障害については、これまで確立された治療法がありませんでした。本研究の結果は、再灌流療法を受けたにもかかわらず後遺症を呈した患者さんへの治療に結びつくものと考えられます。

また本研究で用いた低酸素・低糖刺激単核球は、採血で得ることができ、簡便な刺激で細胞を調整できるといった利点があります。この治療が実用化されれば、患者さん自身の細胞を用いた「自家細胞療法(注)」が可能になり、安全性の高いオーダーメイド医療となります。簡単な操作で細胞を製造できるため、特別な細胞培養施設をもたない一般病院においても治療を普及できる可能性があります。

現在、採血から細胞の分離、低酸素・低糖刺激までを一貫して行える装置を、産学共同で開発中です。本技術は、本邦、米国、欧州、中国の特許取得、国際特許出願(出願番号:PCT/JP2022/013766)を行い、臨床応用することを目指して研究を進めています。

Ⅴ.研究成果の公表

本研究成果は、2024年12月20日、科学誌「Experimental Neurology」のオンライン版に掲載されました。

| 論文タイトル | Oxygen-glucose-deprived peripheral blood mononuclear cells act on hypoxic lesions after ischemia-reperfusion injury |

| 著者 | Takeshi Kanayama*, Masahiro Hatakeyama*, Natsuki Akiyama, Yutaka Otsu, Osamu Onodera, Takayoshi Shimohata, Masato Kanazawa *: 筆頭著者(二名) |

| doi | 10.1016/j.expneurol.2024.115121 |

▶ プレスリリース

Ⅵ.謝辞

本研究は、科研費(基盤(B)22H03183、20K16485)、萌芽研究(21K19441)、国立研究開発法人日本医薬研究開発機構(JP19lm0203023)、日本脳循環代謝学会エビデンス創出・基礎認定研究、公益社団法人先進医薬研究振興財団、公益社団法人テルモ生命科学振興財団、ブレインサイエンス振興財団森山賞、などの支援を受けて行われました。

用語解説

- (注1)自家細胞療法:患者さん自身の細胞を採取し、加工・増殖して患者さんへ戻す細胞療法。