褐色脂肪機能不全に伴うTrimethylamine N-oxideの増加が心不全の病態形成に重要な働きをすること解明

2023年03月22日

概要

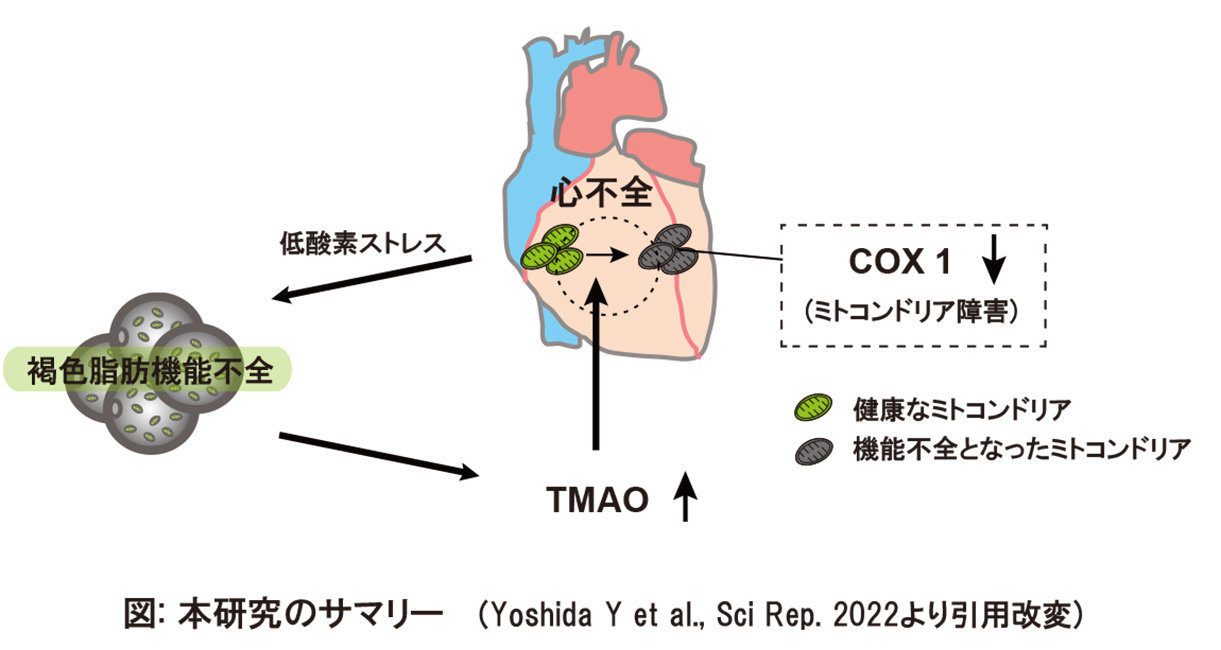

これまでの研究で、心不全患者において体温が低いことが低心機能やその予後と関連していることが報告されていましたが、その機序については明らかにされていませんでした。褐色脂肪組織(注1)は熱産生器官として知られており、全身の代謝制御に重要な役割を果たしていることがわかってきています。本研究所の動物資源開発研究分野 小田佳奈子博士(助教)、笹岡俊邦博士(教授)、モデル動物開発分野 阿部学博士(准教授)、﨑村建司博士(フェロー)、本学大学院医歯学総合研究科 尾崎和幸博士(特任教授)、吉田豊博士(客員研究員)、奥田修二郎博士(教授)、吉村宜彦博士(准教授)は、順天堂大学医学部の吉田陽子博士(特任准教授)、清水逸平博士(准教授)、南野徹博士(教授)らとの共同研究を実施し、心不全(注2)時の褐色脂肪機能不全に伴って増加した腸内細菌由来代謝物質Trimethylamine N-oxide(TMAO)(注3)が心筋のミトコンドリア機能不全を介して心臓リモデリングを惹起し、心不全をさらに増悪させることを明らかにしました。

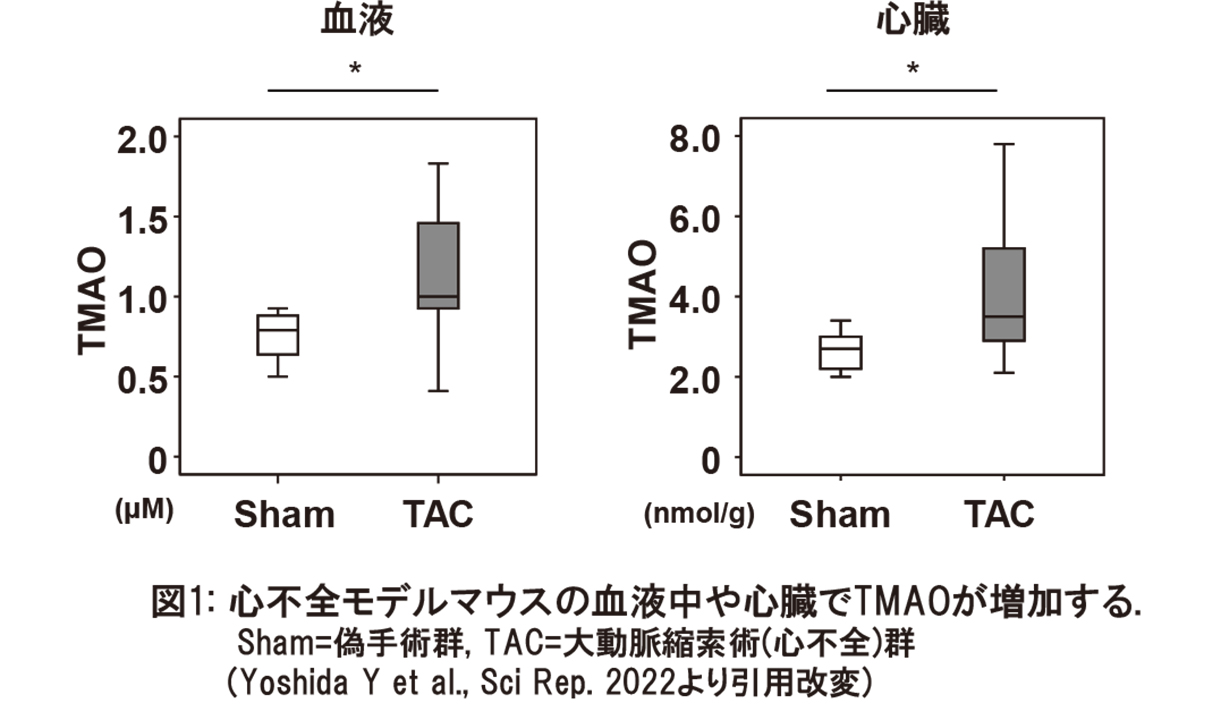

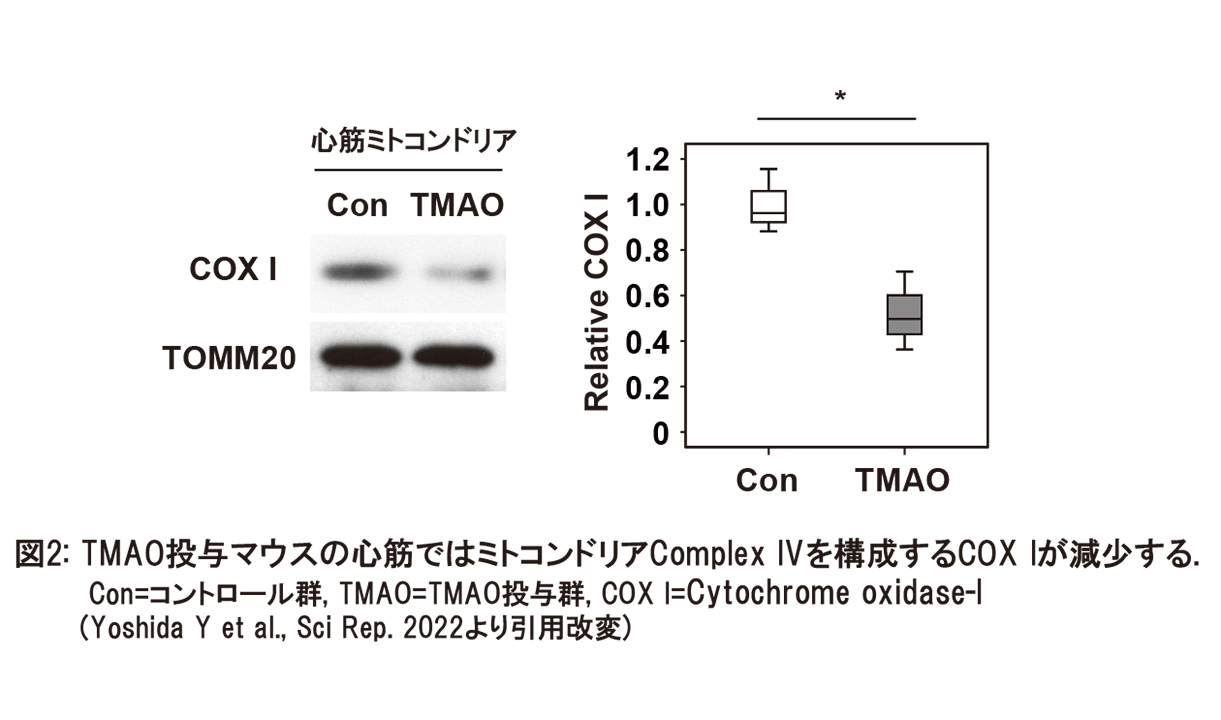

野生型マウスにおいて大動脈縮窄術(注4)を行い心不全モデルを作製すると、心機能が低下するとともに熱産生能などの褐色脂肪機能が低下しました。心不全モデルマウスにおいて褐色脂肪機能の増強をすることにより心機能が改善し、反対に褐色脂肪機能不全モデルマウスでは圧負荷時の心機能低下や心臓の線維化がさらに悪化することがわかりました。心不全モデルマウスのサンプルにおいてメタボローム解析(注5)を行ったところ、腸内細菌由来代謝物質として知られるTMAOが心臓や血液中で増加すること(図1)、またTMAOの前駆代謝物質であるコリンが不全褐色脂肪において増加することがわかりました。心不全モデルマウスにTMAOを投与すると心機能はさらに悪化し、反対にTMAOの産生を抑制すると心不全が改善しました。さらに詳細な検討により、TMAOは心筋細胞の代謝リモデリング(注6)、特にミトコンドリア(注7)障害を来たすことにより、心不全の病態の進行に寄与していることが示唆されました(図2)。これらの結果よりTMAOが心不全の新たな治療ターゲットとなる可能性が示唆されました。

本研究成果は、「Scientific Reports」誌に、2022年9月1日付で公開されました。

|

|

掲載情報

| 【掲載誌】 | Scientific Reports |

| 【論文タイトル】 | Brown adipose tissue dysfunction promotes heart failure via a trimethylamine N-oxide-dependent mechanism |

| 【著者】 | Yohko Yoshida, Ippei Shimizu, Atsuhiro Shimada, Keita Nakahara, Sachiko Yanagisawa, Minoru Kubo, Shinji Fukuda, Chiharu Ishii, Hiromitsu Yamamoto, Takamasa Ishikawa, Kuniyuki Kano, Junken Aoki, Goro Katsuumi, Masayoshi Suda, Kazuyuki Ozaki, Yutaka Yoshida, Shujiro Okuda, Shigeo Ohta, Shiki Okamoto, Yasuhiko Minokoshi, Kanako Oda, Toshikuni Sasaoka, Manabu Abe, Kenji Sakimura, Yoshiaki Kubota, Norihiko Yoshimura, Shingo Kajimura, Maria Zuriaga, Kenneth Walsh, Tomoyoshi Soga & Tohru Minamino |

| 【doi】(公開論文はこちら▶) | https://doi.org/10.1038/s41598-022-19245-x |

用語解説

(注1)褐色脂肪細胞: 脂肪を分解して熱を産生する細胞。近年の研究から、褐色脂肪細胞の活性化は熱産生に関わるだけではなく、糖尿病や肥満などの生活習慣病の予防に寄与する可能性が示されており、新たな治療標的として注目されています。

<順天堂大学ホームページ(https://www.juntendo.ac.jp/news/20210416-03.html) 参照>。

(注2)心不全:心臓の働きが悪くなることで、心臓から血液を十分に送り出せない状態になること。

(注3)腸内細菌由来代謝物質Trimethylamine N-oxide(TMAO):食品中に含まれるレシチン(コリン)が腸内細菌によりトリメチルアミン(TMA)に代謝され、さらに肝臓においてフラビン含有モノオキシゲナーゼ(FMO酵素)によりTMAOへと代謝され、これがマクロファージを変化させアテローム性動脈硬化などの心血管疾患に結びついているとする報告がある <ウィキペディア参照>。

(注4)大動脈縮窄術:左心室から出た大動脈弓を結紮する手術であり,大動脈における拍出量の減少から,左心室内が高圧になる.術後,2週間から心肥大が認められ,4週後には重度な心肥大や線維化および肺水腫がみられる <(実験医学 バイオキーワード集) 参照>。

(注5)メタボローム解析:細胞の働きを包括的に理解しようとするとき、これまでにも盛んに研究が行われてきているDNA 配列の網羅的解析(ゲノム解析)やタンパク質の網羅的解析(プロテオーム解析)に加えて、重要であるとされるのが、代謝物質の網羅的解析(メタボローム解析)です。

(注6)心筋細胞の代謝リモデリング:心臓への圧負荷の病態下では、心肥大(構造リモデリング)と同時に代謝変化(代謝リモデリング)が生じる。短期的には、代償機構であるが、長期に続くと破綻して心不全への進展につながると考えられています。

(注7)ミトコンドリア:細胞内のエネルギー産生において中心的な役割を担う細胞小器官であり、ミトコンドリアの働きは、筋肉の活動、発達、維持においても不可欠です。