マウスが高次形態視機能と発達した高次視覚野を持つことを明らかにしました

2018年07月25日

概要

これまでマウスは夜行性で、未発達の視覚機能しか持たないと考えられてきました。しかし、実はアルファベット程度の複雑さを持つ図形を少なくとも20秒間記憶する能力を持つこと、この能力が神経特異的なクラスター型プロトカドヘリンの分子多様性に依存すること(論文1)、また従来一次視覚野とその周辺に限定されると考えられてきたマウス高次視覚野が、聴覚野の腹側まで伸びる発達した腹側領域を有すること(論文2)が明らかになりました。これらの結果は、これまで主に霊長類で研究されてきた高次形態視機能が、分子生物学的解析が容易なマウスでも研究可能であることを示しています。

以上の研究は脳研究所システム脳生理学分野の研究グループが、医学部耳鼻咽喉科、大阪大学、脳研究所細胞神経生物学分野、埼玉大学、東京大学と共同で行ったものです。また、詳細は6月25日と7月24日付けでScientific Reports誌に2報の論文として発表されました。

■論文はこちら

論文1(平成30年6月25日 掲載)

論文2(平成30年7月24日 掲載)

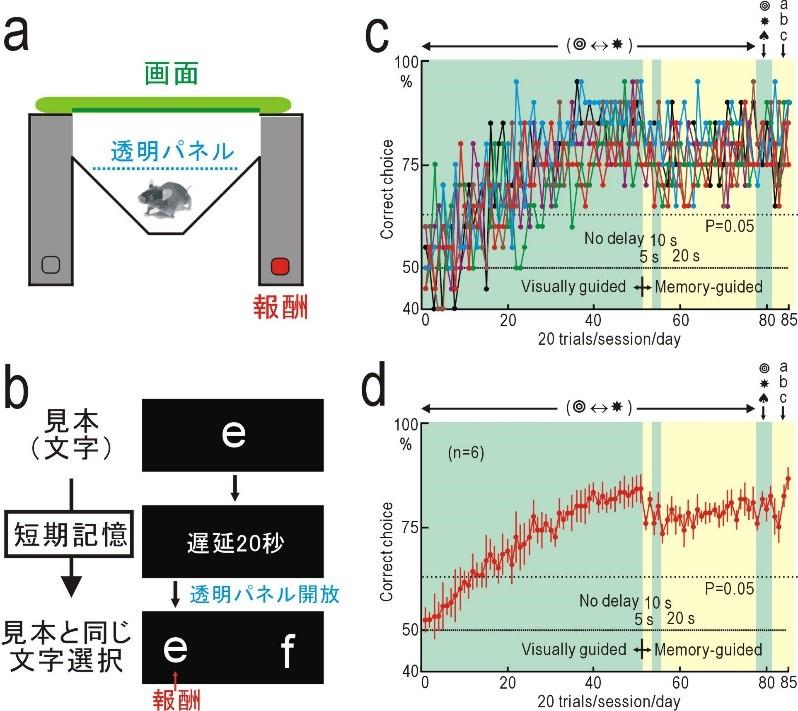

図1:マウスの高次形態視機能(論文1より改変)

(a)マウスの遅延見本合わせテストに用いたM字型迷路。

(b)見本として◎や☆、あるいは初見のアルファベット程度の複雑さを持つ図形を提示すると、その形を20秒間記憶し、見本と同じ図形を選択する。

(c)6匹の野生型マウスの結果。

(d)6匹の平均値。

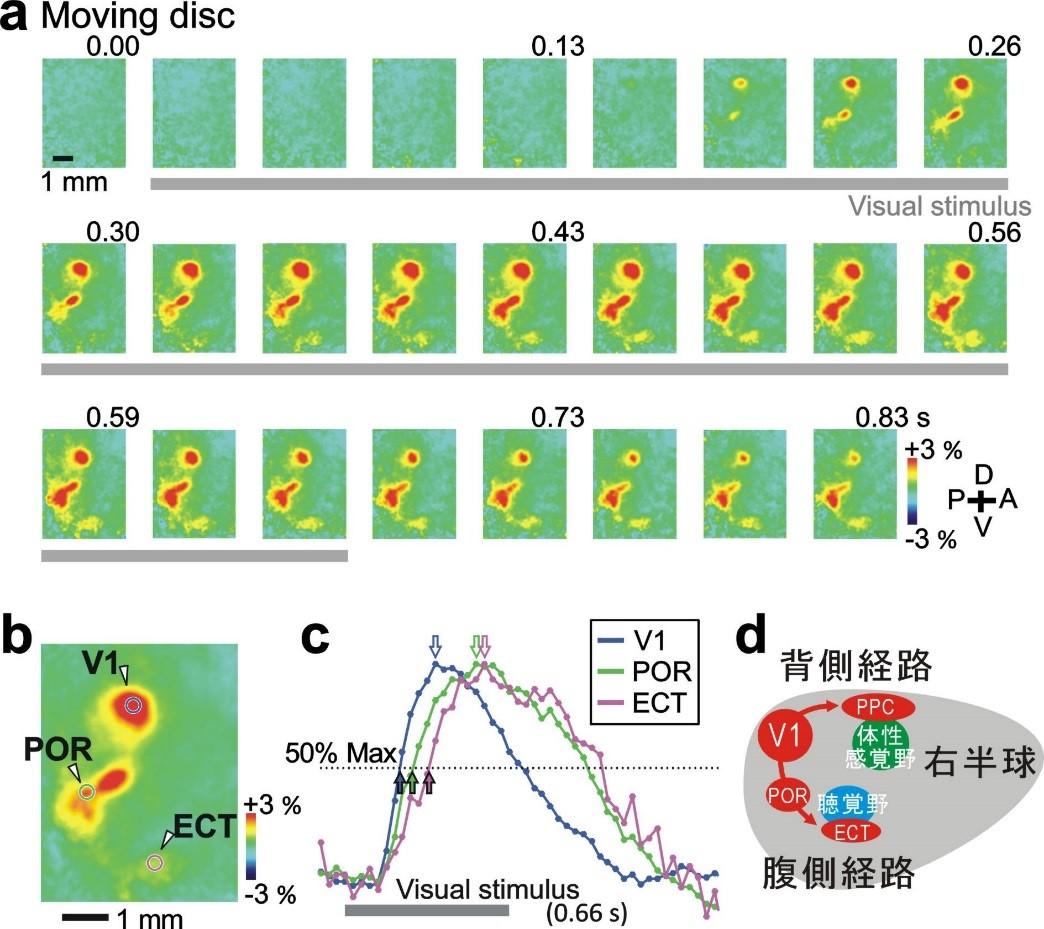

図2:マウスの発達した高次視覚野(論文2より改変)

(a)マウスに動く円盤を見せると、一次視覚野(V1)の他に、Postrhinal cortex(POR)、Ectorhinal cortex(ECT)の周辺に、活動が出現する。

(b)PORやECTはV1より腹側部にあり、ECTは聴覚野の腹側に達する。

(c)活動はV1、POR、ECTの順に出現する。

(d)PORやECTの応答には、明確なRetinotopyがない、刺激のサイズに依存しない、ECTは刺激のサイズに応じて異なるサブエリアが活動するなど、高次視覚野の腹側経路(高次形態視を担う)と思われる性質を示す。

研究分野

システム脳生理学分野