新潟医科大学における脳手術の事始め

2011年02月26日

概要

現在と同じ旭町地区に官立新潟医学専門学校が開校したのは1910年(明治43年)のことで、ここに新潟大学医学部の歴史が幕を開けます。1922年(大正11年)には医科大学へと昇格し、この年の4月、新潟大学脳神経外科教室の創設者である中田瑞穂先生が東京帝国大学医学部近藤外科から外科助教授として赴任されました。

外科の中でもいち早く脳分野に興味を持たれた中田先生は、1925年(大正14年)2月から1927年(昭和2年)5月まで在外研究員としてヨーロッパの脳外科を見学されておりますが、当時のヨーロッパの脳手術は単に一流の外科医が脳の手術も行うというもので手術成績も芳しくなく、その期待に沿うものではありませんでした。帰途アメリカへ立ち寄りボストンにてHarvey Cushing先生、ボルチモアでWalter Dandy先生の手術を見られ、「ここに脳外科あり!」と喝破されたとのことです。この時にこの高名な両先生の手術姿のスケッチを残されています。

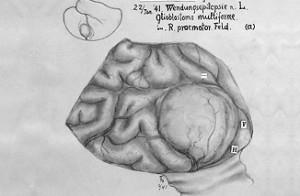

先生は帰国後に外科学教授に就任され、間もなく新潟の地で脳の手術を開始しました。1928年(昭和3年)には論文「頭蓋及び脳手術の止血法に就いて」を発表、1932年(昭和7年)には脳腫瘍(髄膜腫)の剔出にも成功しておりますが、再び思い立たれ1935年(昭和10年)に再度渡米しCushing先生やDandy先生と再会、2年間にわたって脳神経外科手術を中心に見学されました。彼らの手術は電気凝固メスで根気よく止血しながら進むため、非常に時間がかかるものであったようですが、先生は手持ち電燈で術野を照らす役をかってでられ熱心に見学されました。そして先生が持ち帰られたこのCushingらの手法こそ、現在も私たちが受け継いでいる新潟大学脳神経外科の手術方式の源流となっているのです。

以後、新潟における脳の手術は本格化し、脳腫瘍手術、癲癇の手術、脊髄空洞症の手術などが盛んに行われました。第二次世界大戦の勃発後は多くの医局員が戦地に赴きましたが、この間も手術室の灯りが消えることはなく、教室には戦時中にも行われていた脳手術の図譜が今も多数残されています。