(2019年3月18日公開)

担当:澁木 克栄 先生

所属:システム脳生理学分野

はじめに

筆者は脳生理学を始めて41年、新潟大学脳研究所に来て26年になる。3月末に定年を迎えるに当たって、在職中にうまく攻略できなかった研究テーマについて、蛇足を記しておきたい。

非局在的な脳機能

筆者が脳研究を始めるに当たって痛感させられたのは、脳の複雑性である。例えば学生時代に書いた、ヒト脳標本のスケッチの1枚を示す(図1)。ひと夏かけて数十枚をスケッチしたが、一枚一枚すべて異なっている。例えば、脳と大きさが近い臓器である肝臓と比較すると、その特殊性は一目瞭然である。肝臓は、均一な肝細胞を主体に形成され、組織のどこをとっても本質的に同じ構造を持っている。一方、脳は、組織の場所ごとに構造が異なる。さらに三次元的な脳から二次元の連続切片を作成する段階で、神経結合がカットされ、脳内の神経細胞と神経細胞がどうつながっているかという情報が必然的に失われてしまう。最近は、神経結合の情報を保持したまま、電子顕微鏡レベルの連続切片で脳の構造を調べ尽くすというコネクトームプロジェクトが進行しているが、そうして得られた情報は、あまりにも巨大すぎて、我々には直感的に把握することすらできない。

このような複雑な脳の機能を、我々は一体どうやって研究してきたのであろうか?幸いなことに、脳機能の一部は脳の特定の場所に局在することが分かっている。例えば大脳皮質を例に取ると、運動野や感覚野と呼ばれている部分には、どのような場所にどのような機能が割り振られるかという精密な脳地図が作成されており、この脳地図に基づいて特定の機能の研究を進めていくことができる。しかし、運動野や感覚野以外の連合野のような場所では、脳地図を明確に定めることができず、機能局在が明確でない。そもそも神経結合は脳の離れた場所同士を繋ぐことも多く、遠隔地を結ぶ神経結合は、脳の複数の遠隔地が一体として非局在的に機能することを示す物的証拠に他ならない。このような非局在的な脳機能の多くは高次脳機能でもあり、攻略することが困難である。

意識の非局在性

先日、大先輩の脳研究所名誉教授が訪ねてこられて、最近のAIについてどう思うかという質問を受けた。即ち、将棋や囲碁において人間はAIに到底かなわず、AIはヒトの脳を超えたかも知れないと思われたらしい。そこで、現状のAIはちょっと複雑な電卓の域を出てないという私見を述べさせて頂いた。筆者を打ち負かす程度の将棋や囲碁のPCプログラムなら昔から市販されていて、これらがやることは四則演算より複雑だが、質的に異なるものではない。また性能がアップすれば、プロを打ち負かしても不思議はない。AIがヒトの脳に匹敵するようになるためには、脳の特徴である意識を人工的に再現することが必要であろう。しかし、現状では我々はまだ意識の脳内メカニズムを理解しておらず、従って意識を人工的に再現することは原理的に不可能である。AIが一見してヒトと区別できない応答をすれば良いのではと考える向きもあるが、まがい物はまがい物でしかない。逆に見方を変えれば、もし意識の脳内メカニズムが解明されれば、その本質をシリコンレベルで再現することは、現代の技術をもってすれば、それ程困難ではないだろう。即ち、人工意識を持つ本格的なAIが作れるか否かは、意識の脳内メカニズムの解明が可能かどうかに掛かっていると思われる。

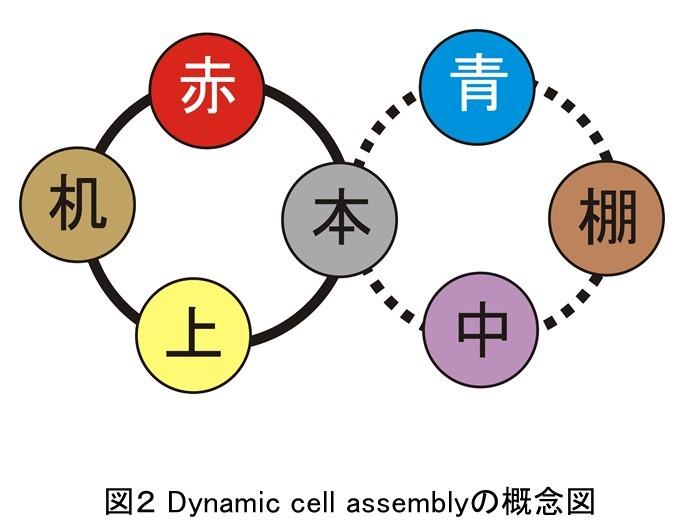

意識の脳内メカニズムを知るために、意識の性質に着目し、メカニズムを類推しようとする試みがある。意識の最大の特徴は、統合性(非局在的なものが一つにまとまっているという性質)にある。例えば、「机」の「上」の「赤」い「本」を意識する場合、「机」+「上」+「赤」+「本」という性質が一つになった(統合された)ものを我々は思い浮かべている。ここで「机」、「上」、「赤」、「本」の各々は、脳の別々の場所の非局在的脳活動として表現されているはずである。非局在的脳活動が一つになる(統合される)ということは、そもそもどういうことなのだろうか?我々に理解しやすい概念に、Dynamic cell assemblyというものがある。これはカナダの心理学者、D. O. Hebb (1904-1985) によって提唱されたアイデアで、複数の神経細胞が機能的閉回路を形成するときに、それぞれの神経細胞の表象する情報が一つになる(統合される)とする(図2)。即ち、我々が「机」の「上」の「赤」い「本」を意識する場合、脳の中の「机」、「上」、「赤」、「本」という情報を表す神経細胞が機能的閉回路を形成して一つになっている(統合されている)と考えればよい。また、各神経細胞は、「棚」の「中」の「青」い「本」のような、別のAssemblyの要素となることもできる。この考えは、実際に証明されているわけではないが、直感的で分かりやすい。

主観と客観を繋ぐワームホール

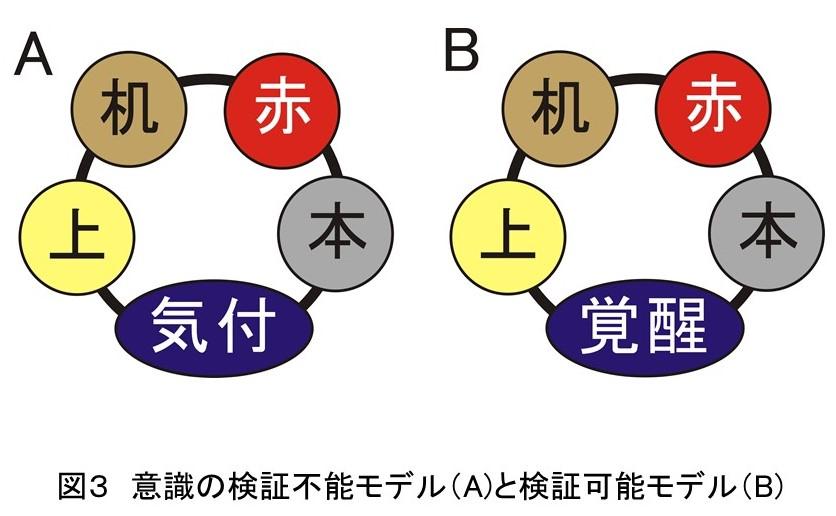

意識の科学的研究にはハードプロブレムが存在する。即ち、主観的にしか体験できない意識を客観的・科学的な方法で研究するのは原理的に不可能だという主張がある。例えば、脳の中の「机」、「上」、「赤」、「本」という情報を表す神経細胞が機能的閉回路を形成していたとしても、それに「気付」きという要素が加わらなければ、主観的な意識は生じないのである。しかし、「気付」きという主観的な状態に対応する客観的な神経活動を見つけ出せば、話は簡単になる。即ち、「机」の「上」の「赤」い「本」の意識は、脳の中の「机」、「上」、「赤」、「本」、「気付」きを表象する各々の神経細胞が機能的閉回路を形成する状態に対応すると考えればよい(図3A)。

それでは「気付」きを表象する神経活動とは、一体どのようなものであろうか?ここでヒントとなるのは、「意識」という言葉の持つ二面性である。即ち「意識」には、「覚醒」レベルを示す客観的な医学用語としての意味がある。脳幹の神経細胞群は、大脳皮質全般に投射し、その機能を高めることによって「覚醒」レベルを調節する。これらの脳幹神経細胞群の活動が生じることによって、「覚醒」レベルが上昇し、その結果として「気付」きが惹起される。この原因としての「覚醒」と、結果としての「気付」きの対応関係を利用すれば、客観(即ち「覚醒」)と主観(即ち「気付」き)に対応関係を見出すことができ、この関係が主観と客観を繋ぐワームホールとして働く。図3Aと図3Bは一見よく似ているが、実は全く異なるものである(図3B)。即ち図3Aは「気付」きとは何かが分からないため検証不能だが、図3Bは少なくとも原理的には検証可能な意識モデルなのである。

以上述べてきた意識の脳内メカニズムは、残念ながら直感的な類推に基づく仮説に過ぎない。しかし、一見馬鹿らしいと思える仮説でも、実験によってサポートされたら、定説へと生まれ変わることは、一般相対性理論や量子力学の歴史が教えるところである。惜しむらくは、現状ではこの意識モデルを実証する実験手段がない、即ち非局在的なDynamic Cell Assemblyを具体的に捉える実験手段を、我々は未だに持っていない。このコラムの読者の中から、そのような実験手段を作り出す研究者が現れることを願っている。

研究分野

- システム脳生理学分野