(2017年11月29日公開)

担当:動物資源開発研究分野

Ⅰ.はじめに

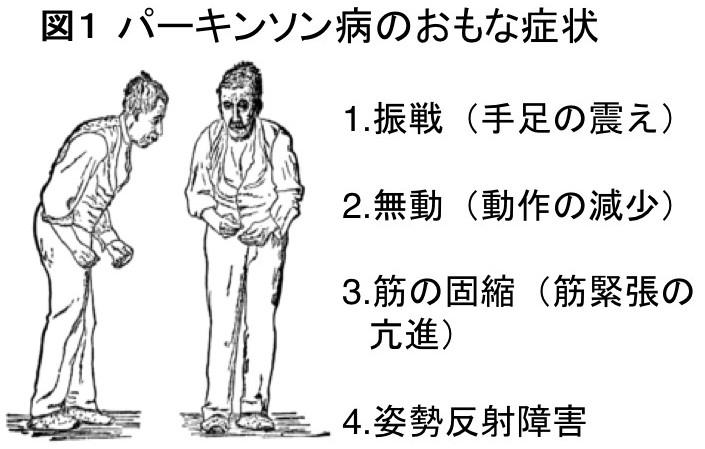

脳の大脳基底核にあるドーパミンが減ると、パーキンソン病に見られるように手足が動かしにくい(「無動」)など、重篤な運動障害が生じることが知られています(図1)。ドーパミンは主に、大脳基底核の線条体の神経細胞が持っているD1とD2という異なる機能を持つ受け手(ドーパミンD1受容体およびドーパミンD2受容体)に結合することによって働きます。しかし、これらの受容体を介する情報伝達がそれぞれ、大脳基底核内の信号伝達をどのように調節するのか、運動をコントロールする際にどのように働くのか、詳しくわかっていませんでした。

本研究は、自然科学研究機構 生理学研究所の知見聡美助教と南部篤教授、新潟大学脳研究所の笹岡俊邦教授、北里大学の佐藤朝子研究員らの共同研究チームにより行われ、D1受容体を介する情報伝達は、大脳基底核の神経回路のうち運動を誘発するように働く「直接路」を通る信号の伝達に不可欠であり、D1受容体を介する情報伝達が消失すると運動を起こしにくくなることを、新たに開発した遺伝子改変マウスを用いた研究によって明らかにしました。

研究チームは、薬を投与することよって、脳内のD1受容体を一時的に作れなくなる遺伝子改変マウスを新たに開発しました。このマウスの行動をD1受容体がある時とない時に調べたところ、D1受容体がない時にマウスの運動量が減少することがわかりました。また、大脳皮質を電気的に刺激して運動の指令をシミュレートすると、指令は大脳基底核の3つの経路を通って大脳基底核の出力部である脚内核(霊長類の淡蒼球内節に相当)へ伝わり、正常な状態では3相性(興奮-抑制-興奮)の神経活動として出力されますが、D1受容体をなくすと抑制が見られなくなりました。この抑制は大脳基底核の「直接路」と呼ばれる経路を通って伝えられ、運動を誘発するように働きます。今回の結果から、D1受容体を介する情報伝達は、大脳基底核の「直接路」を通る信号の伝達と、運動の発現に不可欠であると考えられます。一方、大脳基底核の自発的な神経活動を調べたところ、D1受容体をなくしても大脳基底核出力部の活動は変化しないことがわかりました。これまでの定説では、D1受容体を介する情報伝達がなくなると、大脳基底核からの出力部の神経活動が高まり、活動パターンが変化すると考えられ、これによってパーキンソン病の症状が説明されてきました。しかし、本研究の実験結果は定説とは異なるもので、大脳基底核の「直接路」を通る信号の動的な伝達の減少がより本質的な変化であることを示しています。

Ⅱ.本研究による発見

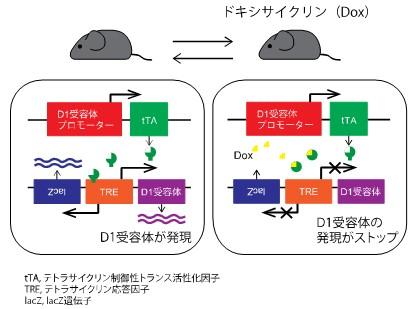

- 薬を投与することよって一定の期間、ドーパミンD1受容体をなくすことが出来る遺伝子改変マウスを新たに開発しました(図2)。

(図2)ドキシサイクリン(Dox)によりドーパミンD1受容体の発現を調節することができます。Doxを投与していない状態(図左)ではD1受容体が作られますが、Doxを投与すると(図右)D1受容体が作られなくなります。

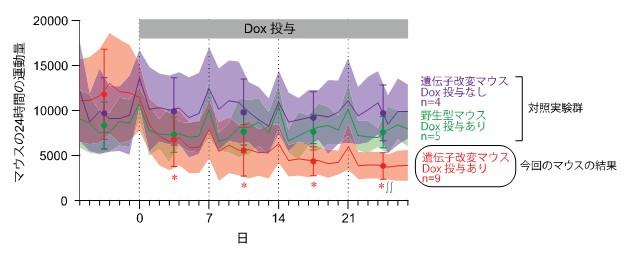

- マウスの行動をD1受容体がある時とない時に調べたところ、D1受容体がない時にマウスの運動量が減少することがわかりました (図3)。

(図3)D1受容体の発現をなくすと、マウスの運動量が減りました。 マウスのホームケージでの動きを24時間継続的に、Dox投与前から投与開始後27日目まで測定しました。遺伝子改変マウスにDoxを投与すると(図中の赤色グラフ)、1週間目(1-6日目)からマウスの運動量は減少し始め、投与期間を通して減少が続きました。一方、他のマウス(Doxを投与しない遺伝子改変マウス、Doxを投与した野生型マウス)には、そのような変化は見られませんでした。

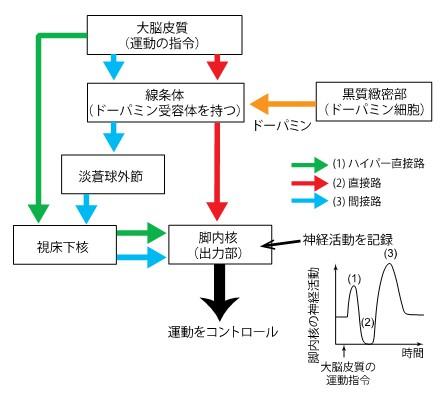

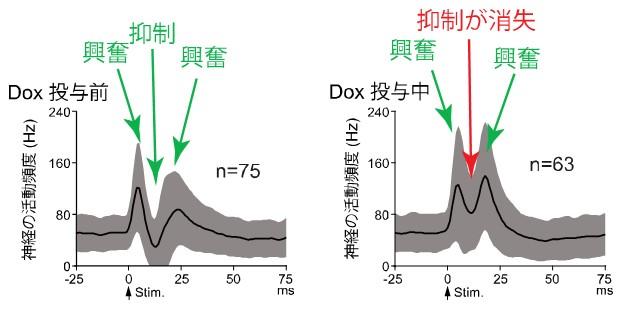

- 大脳皮質を電気的に刺激して運動の指令をシミュレートすると、指令は大脳基底核の3つの経路を通って伝達され、正常な状態では3相性(興奮-抑制-興奮)の神経活動として大脳基底核出力部(脚内核)で観察されますが(図4)、D1受容体がない状態では抑制が見られなくなりました(図5)。

(図4)大脳皮質からの指令は、ハイパー直接路、直接路、間接路という大脳基底核内の3つの経路を通って伝えられ、運動をコントロールします。大脳皮質を電気的に刺激することによって運動指令をシミュレートすると、大脳基底核の出力部である脚内核には3つの経路を通った信号が伝えられ、興奮-抑制-興奮という3相性の神経活動として記録されます。大脳基底核内のドーパミンは、線条体の神経細胞にある受容体に結合することにより、大脳基底核内の信号の伝達を調節しています。

(図5)D1受容体の発現がない状態では大脳基底核出力部(脚内核)の3相性応答のうち抑制が消失しました。脚内核の神経活動を記録し、大脳皮質の電気刺激に対する応答を調べました。Dox投与前は、興奮-抑制-興奮の3相性の活動が見られますが(図左)、Dox投与中、すなわちD1受容体の発現がない状態では、抑制が消失しました(図右)。

- これまでの定説とは異なり、D1受容体を介する情報伝達をなくしても、大脳基底核出力部の自発的な神経活動は変化しませんでした。

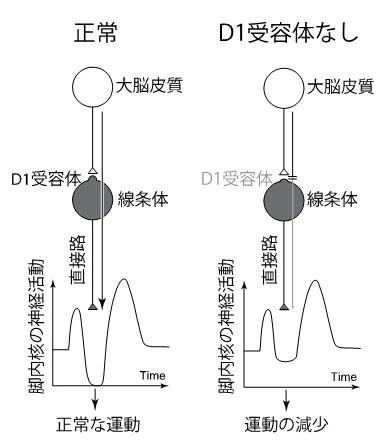

- 抑制は大脳基底核の「直接路」と呼ばれる経路を通って伝えられ、運動を誘発するように働くことが知られています。このことから、D1受容体を介する情報伝達は、大脳基底核の「直接路」を通る信号の伝達と、運動の発現に不可欠であると考えられます (図6)。

(図6)ドーパミンD1受容体を介する情報伝達は、直接路を通る信号の伝達と運動の発現に不可欠。正常な状態では、直接路(大脳皮質-線条体-脚内核路)が脚内核の神経活動を抑制することによって運動を引き起こします(図左)。一方、D1受容体がない状態では、直接路を通る信号が伝わりにくくなり、脚内核の神経活動を抑制できなくなるため、運動が起こりにくくなります(図右)。

Ⅲ.本研究の社会的意義

ドーパミンD1受容体を介する情報伝達がなくなると「直接路」を通る信号がうまく伝わらなくなり、運動が起こりにくくなることがわかりました。このことは、パーキンソン病における「無動」の症状発現に関係していると考えられ、パーキンソン病の効果的な治療法の開発につながるものと期待できます。

Ⅳ.研究成果の発表

本研究成果は,英国オックスフォード大学出版 Cerebral Cortex誌に掲載されました。