(2017年7月6日公開)

担当:分子神経生物学分野

はじめに

神経栄養因子とは神経細胞に細胞の外から働く、液性(可溶性:水に溶ける)の蛋白質物質の総称である。ちなみに栄養因子はtrophic factorを訳したもので、いわゆる栄養素、nutrientsとは異なる。trophic, 栄養という言葉が意味しているのは、生きて行く上で必要なもの、といったことで、神経細胞にとって有益に働く(例外もあるが)分子である。細胞成長・増殖因子やサイトカインのうち、神経に対する作用をもつものの総称ともいえる。

神経細胞とは?

ヒトの脳には神経細胞が1,000億個から2,000億個あると言われている。本コラムの他稿でも取り上げられているが、神経細胞には体の他の細胞とは異なった特徴がある。大きなものをあげると次の4つになる。

1) 分裂/増殖しない。

2) 特徴的な形をしている。

3) 多様性に富んでいる。

4) 細胞間で情報伝達を行う。

これらの特徴を発揮させるのに神経栄養因子は重要な役割を果たしている。それぞれの項目について神経栄養因子の関与を以下解説してゆく。

神経栄養因子の働き

1)分裂/増殖しない

体の全ての細胞と同様に、神経細胞も初めは1個の受精卵に由来する。胎児の段階で、神経幹細胞と呼ばれる神経細胞の元となる増殖する細胞から、多数の神経細胞が作られる。未成熟な幹細胞が神経細胞などの各細胞に固有の性質をもった細胞に変化することを、「分化」と言う。神経幹細胞の増殖にも、増殖を停止させて神経細胞に分化させることにも、神経栄養因子は必須の分子である。ここで神経栄養因子と言っているのは総称であり、多くの分子があり、増殖に作用するものと分化に作用するものは別の分子である。代表的な分子については後述する。分化した神経細胞は分裂しないので、増えることはない。つまり外傷や疾患で神経細胞が死んでも、数を増やして元通りにすることが出来ない。ひとたび分化した神経細胞はヒトの場合、長ければ100年も生き続ける、非常に長寿の細胞である。(ちなみに血液の細胞はターンオーバーが早く、寿命は赤血球では約120日、血小板では約10日である)。この生き続けるためのサポートも神経栄養因子の重要な役目である。

2) 特徴的な形をしている

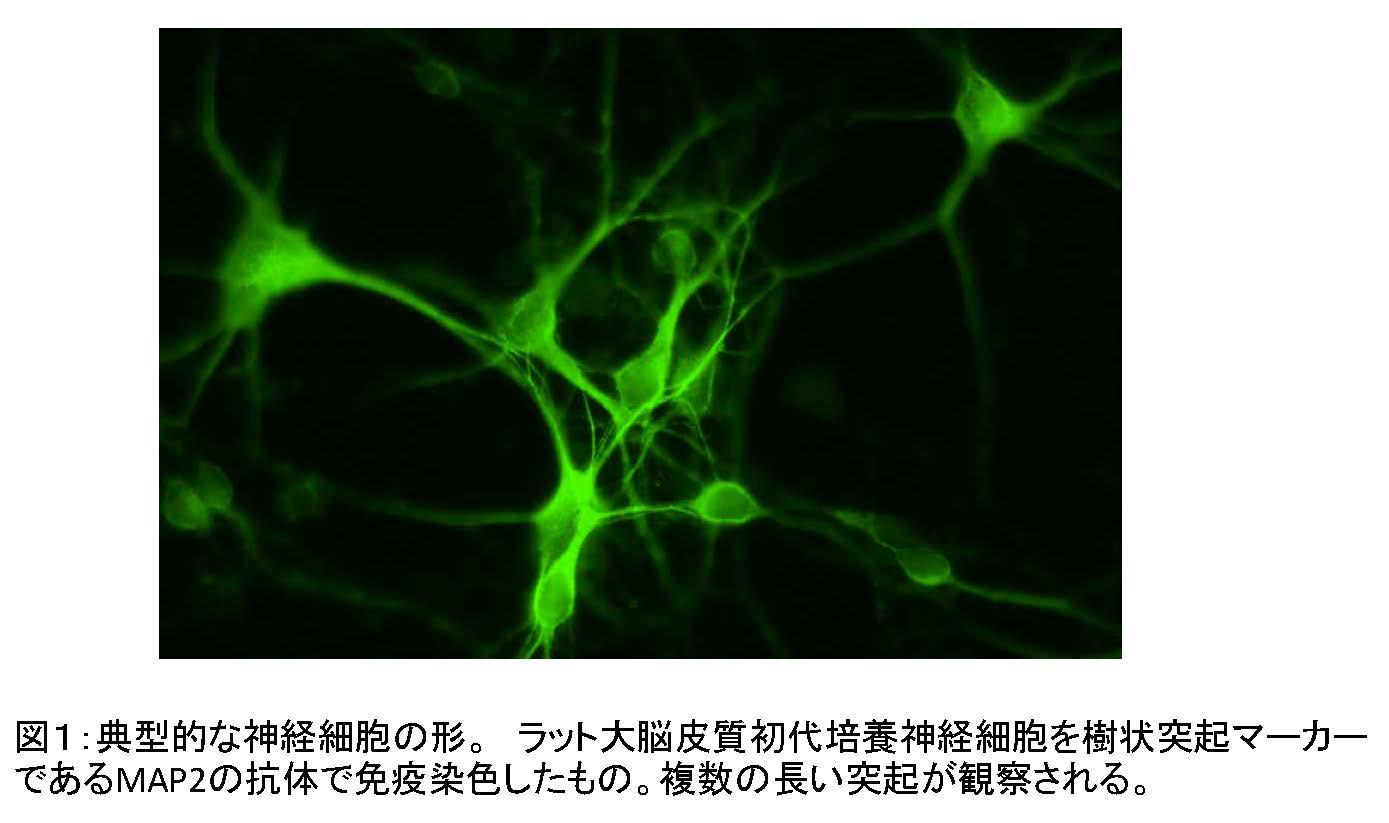

神経細胞は後述するように情報を伝達する細胞である。情報を受け取って、次の細胞に伝達する。神経細胞は複数の長い突起を持っている(図1)。情報を出力する1本の「軸索」と、情報を受け取るアンテナのような数本の「樹状突起」を持つ。ヒトの細胞では長いものでは1mもの長さの軸索を持つものもある。細胞体の大きさは直径50μmくらいであるから、細胞の約2万倍の長さの突起をもつことになる。神経細胞が分化する過程で、この突起が伸展してゆく。神経栄養因子の典型的な作用として、突起伸展を誘導あるいは促進するというものがある。

そもそも細胞の栄養/増殖因子の歴史は神経成長因子(nerve growth factor; NGF)の発見に始まっている。NGFは末梢神経の突起を伸展させる物質としてマウス顎下腺より1951年に同定されている。ちなみにNGFを見いだしたLevi-Montalchiniと精製したCohenは1986年にノーベル賞を受賞している。Cohenはその後、上皮成長因子(epidermal growth factor, EGF)も精製した。こちらは細胞増殖作用を持つ分子であるが、後に神経にも作用することがわかってきた。

3) 多様性に富んでいる

神経細胞と一口に言っても、非常に様々な細胞がある。形態的にも機能的にも非常に多様性に富んでいる。神経栄養因子もどのタイプの神経細胞にも作用するわけではなく、特定の標的となる細胞が決まっている。「作用がある」、ということは影響を受ける神経細胞には特定の神経栄養因子の受容体が発現している、ということを意味している。例えばNGFは末梢神経系でアドレナリンを神経伝達物質として持つ、交感神経の細胞に対し作用するが、中枢では主に大脳基底野のアセチルコリンを持つ神経細胞に作用する。後ほど詳しく述べるが、中枢では脳由来神経栄養因子(brain-derived neurotrophic factor:BDNF)というNGFと構造的に似た(ファミリーを形成する)因子が多くの細胞に対して作用している。また初めは神経系以外での作用が知られていたEGFや繊維芽細胞成長因子(fibroblast growth factor;FGF)、肝細胞成長因子(hepatocyte growth factor;HGF)、さらには免疫系の因子であるサイトカイン類なども特定の神経細胞に作用していることがわかってきた。

4)細胞間で情報伝達を行う

神経細胞同士はシナプスと呼ばれる接点で、神経伝達物質と呼ばれる一群の低分子によって情報をやり取りしている。一つの神経細胞あたりシナプスの数は(諸説あるが)、数百から数万と言われている(このばらつきも「多様性」)。脳の機能はこのシナプスでの情報伝達に基づいて発揮されている。シナプス伝達の効率を上げたり下げたりすることは、特定の神経回路が働くうえで必須の調節機構である。シナプスは形態的にも機能的にも柔軟であり、変化する。このことを「シナプス可塑性」と言う。神経栄養因子はここでも重要な働きをしている。

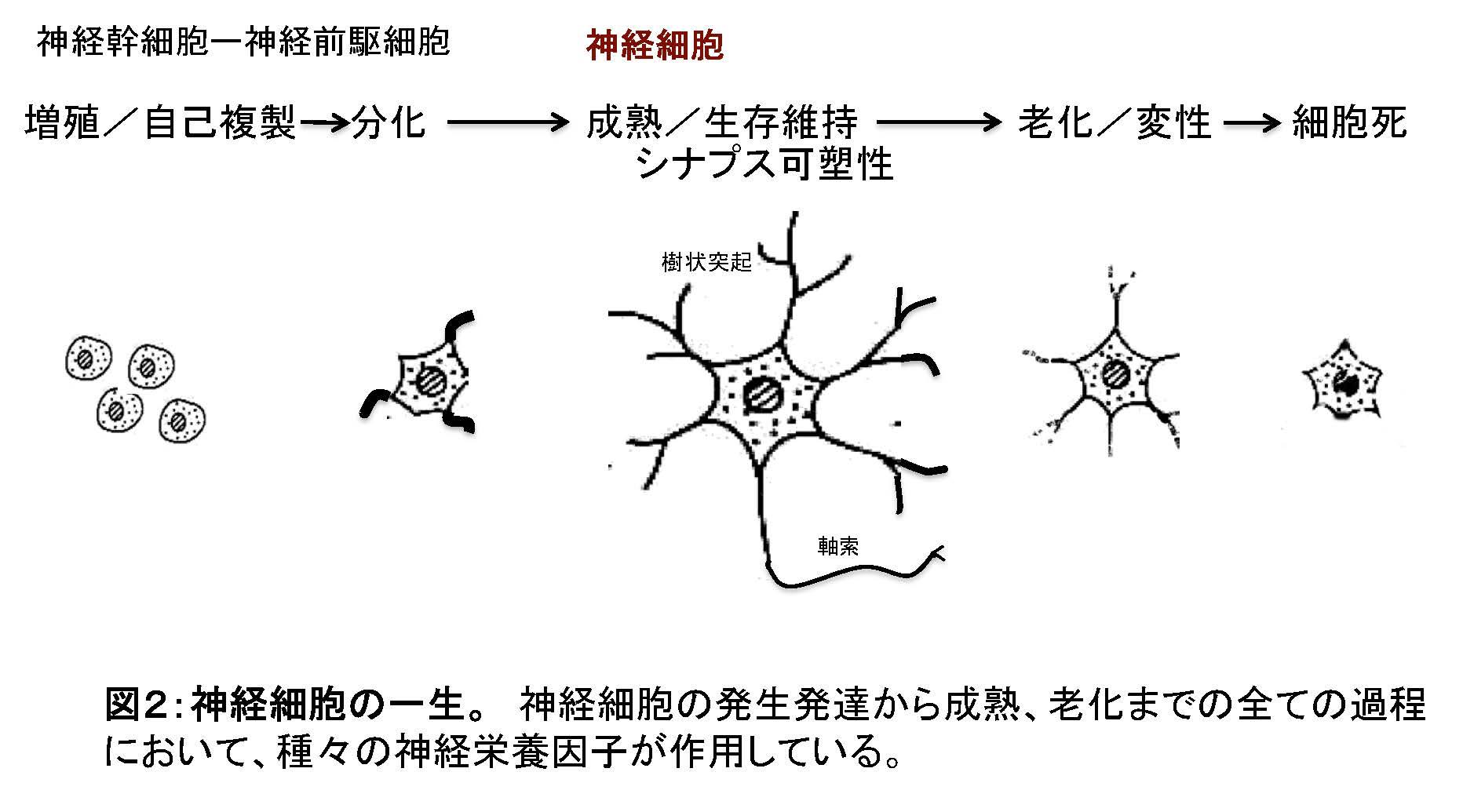

古典的な神経栄養因子の作用としては、神経細胞からの突起伸展や生存維持といった作用が知られていたが、その後、シナプスの可塑性を制御することによって、脳の高次機能にも影響を与えることがわかってきた。つまり、神経栄養因子は図の2に示す神経細胞の一生にわたって作用を及ぼすことが知られるようになった。次にシナプス機能に焦点をあてて少し詳しく述べてゆこう。

シナプス可塑性に対するBDNFとEGFの作用

BDNF(脳由来神経栄養因子:brain-derived neurotrophic factor)はNGFのファミリー(総称してニューロトロフィン:neurotrophinという)として2番目に同定された分子で、発生の初期から成体まで、脳内に広く分布しており、中枢神経系で最も主要な神経栄養因子である。BDNFは図の2で示した、神経細胞の分化の引き金となり、さらに成熟を促進している。神経伝達物質合成酵素の発現を上昇させたり、シナプス分子の増加や機能強化を通じて、シナプス伝達効率を上げている。一方、EGF(上皮成長因子:epidermal growth factor)はそもそも増殖因子として同定されたもので、細胞の分裂という、分化とは反対方向への作用を持っている。図の2では増殖/自己複製の課程に必須である。一度分化した神経細胞は分裂増殖しない細胞であるが、EGFはやはり分化とは反対の方向に働いている。つまり神経細胞らしい形質を弱める働きを示しているのである。このような作用は脱分化と呼ばれる。もう少し細かく具体的な例を次に示すと以下のようになる。

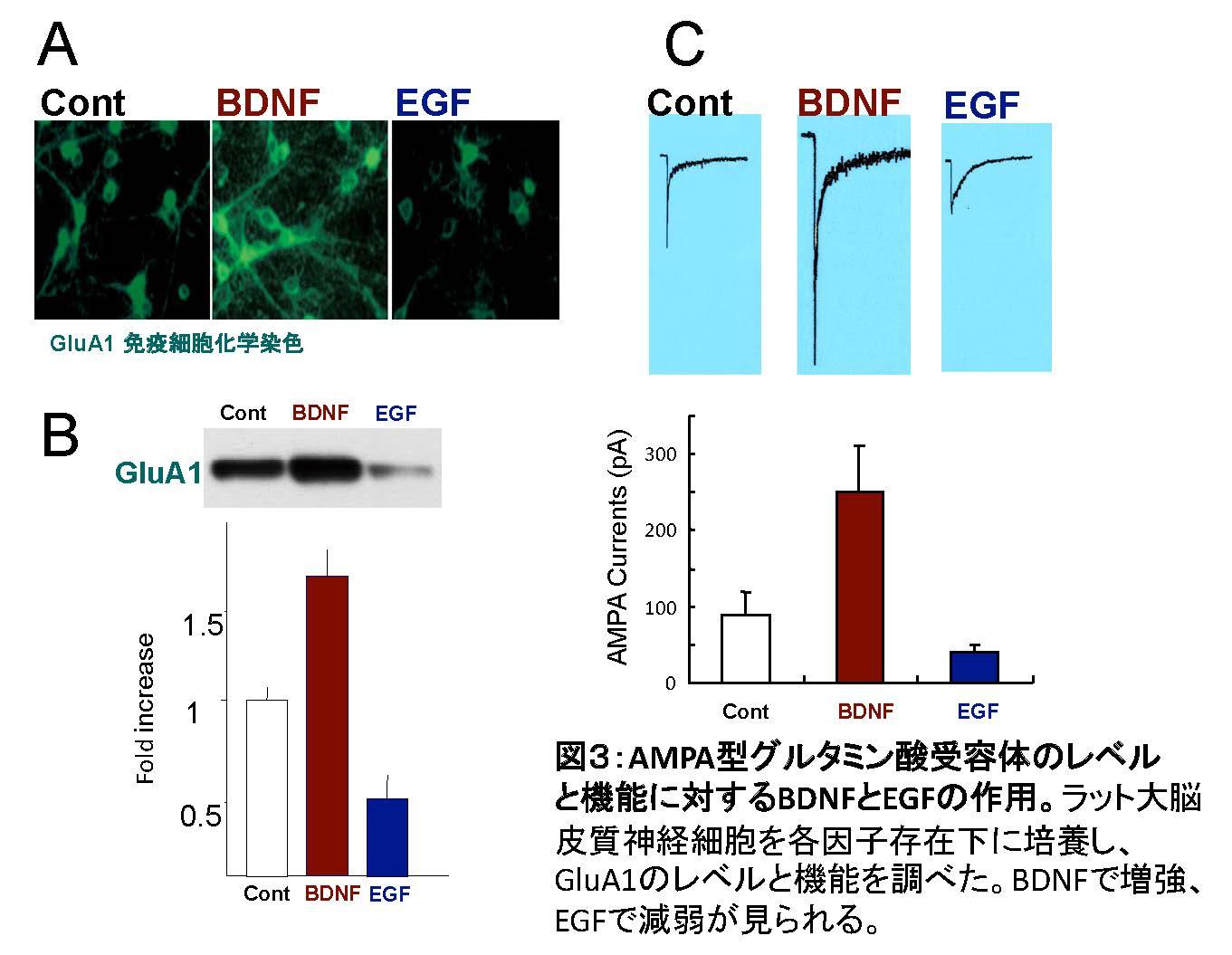

グルタミン酸は中枢神経系における最も重要な興奮性神経伝達物質である。その受容体の一つがAMPA型グルタミン酸受容体(人工アミノ酸であるAMPA(α-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メソオキサゾール-4-プロピオン酸)を 選択的に受容することから名づけられている)であり、GluA1-4の分子の4量体で形成されている。このAMPA型受容体の発現と機能に対して、BDNFとEGFは正反対の作用をもっている。培養したラットの大脳皮質の神経細胞にBDNFを作用させると、AMPA型受容体のGluA1のレベルが上昇する。このことは抗体を用いた免疫染色(A)やウエスタンブロット(B)で明らかになった。一方、EGFを作用させた神経細胞ではGluA1のレベルが低下していることがわかる。さらに電気生理学的手法を用いた解析から、BDNFの作用としてAMPA電流の増大が、反対にEGFの作用として減弱が認められた。このことはBDNF存在下ではグルタミン酸神経伝達のシグナルが強く伝わり、EGF存在下では逆にそのシグナルが弱くなることを示している。このように脳内では神経栄養因子の作用によって神経伝達の強弱が巧妙に調節されていることが明らかになった。

謎

このように神経細胞に対してBDNFとEGFは正反対の作用を示す。しかし不思議なことに、それぞれの受容体、TrkBとErbB1の活性化による細胞内の変化(細胞内シグナル伝達系と呼ぶ)にははっきりとした違いが見つかっていない。刺激の持続時間の違い等、いくつかの可能性はあるが、はっきりと証明された説明はいまだにされていない。今だ解明されていない神経栄養因子研究の残された謎である。