アフリカメダカが呈する加齢関連疾患

私たちはこれまで主にメダカやゼブラフィッシュを用いて薬物の添加や遺伝子改変により様々なパーキンソン病モデルを作製してきました。それらはパーキンソン病の病態の理解に役立ってきましたが、患者さんの大部分を占める孤発性パーキンソン病の病態を模すモデル動物の作製はやはり困難でした。

ところで魚には様々な利点がありますが、その一つに魚類が多種多様であるということが挙げられます。アフリカのモザンビークには短い雨季の間にだけできる水たまりがあります。その水たまりは乾季には乾燥してしまいます。しかしそこに短い雨季の間だけ魚がいます。彼らはどんなに長生きしたくても、水がなくなれば死んでしまいます。乾燥に強い卵を土の中に埋め、それが雨季に孵化することで種として存続してきました。そのため長生きの形質が選択されず、脊椎動物の中で最も(あるいは2番目に)短命です。

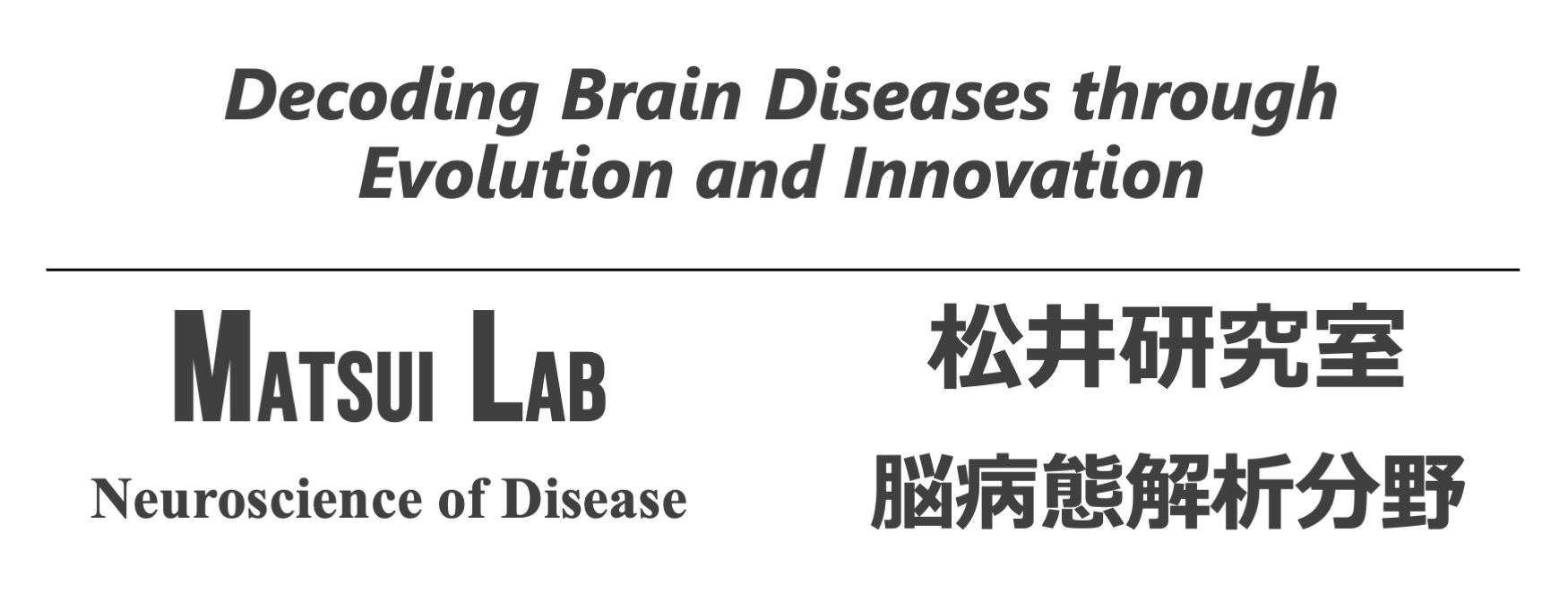

私たちはパーキンソン病などの加齢依存性の疾患は背景に老化があることで発症しやすくなると考えました。そこでこのアフリカメダカを解析したところ、加齢のみでドパミン神経の変性、αシヌクレインの蓄積といったヒトパーキンソン病に類似の表現型を呈することがわかり、2019年にCell

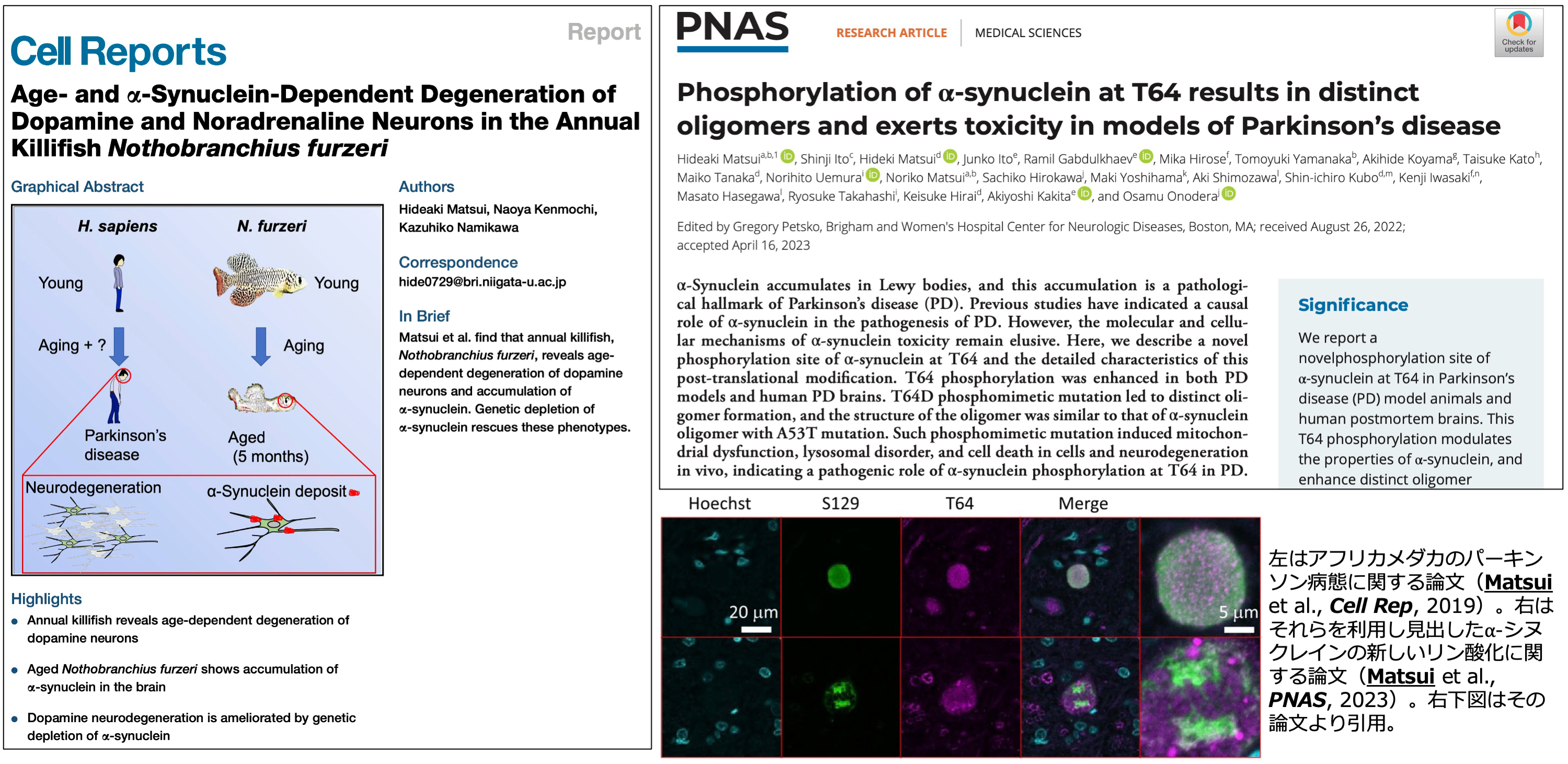

Reportsに報告しました(Matsui et al., Cell Rep., 2019)。またこの魚の脳と、人の脳のαシヌクレインの翻訳後修飾を詳細に解析した結果、パーキンソン病におけるαシヌクレインの神経毒性に関係すると考えられるT64リン酸化の存在を同定しました。また、このT64リン酸化はαシヌクレインのoligomer形成に異常をきたし毒性を発揮することを明らかにしPNASに報告しています(Matsui et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2023、プレスリリース: https://www.bri.niigata-u.ac.jp/research/result/20230601_matsui_pressrelease.pdf)。

現在はアフリカメダカが呈する老化と加齢関連疾患の病理解析とさまざまなOmics解析を通して、ヒトを含めた生命の老化や加齢関連疾患に関する新たな知見を発表しようとしています。